Special

緊急消防援助隊 地域ブロック合同訓練

「図上訓練」は指揮隊強化に繋がる!

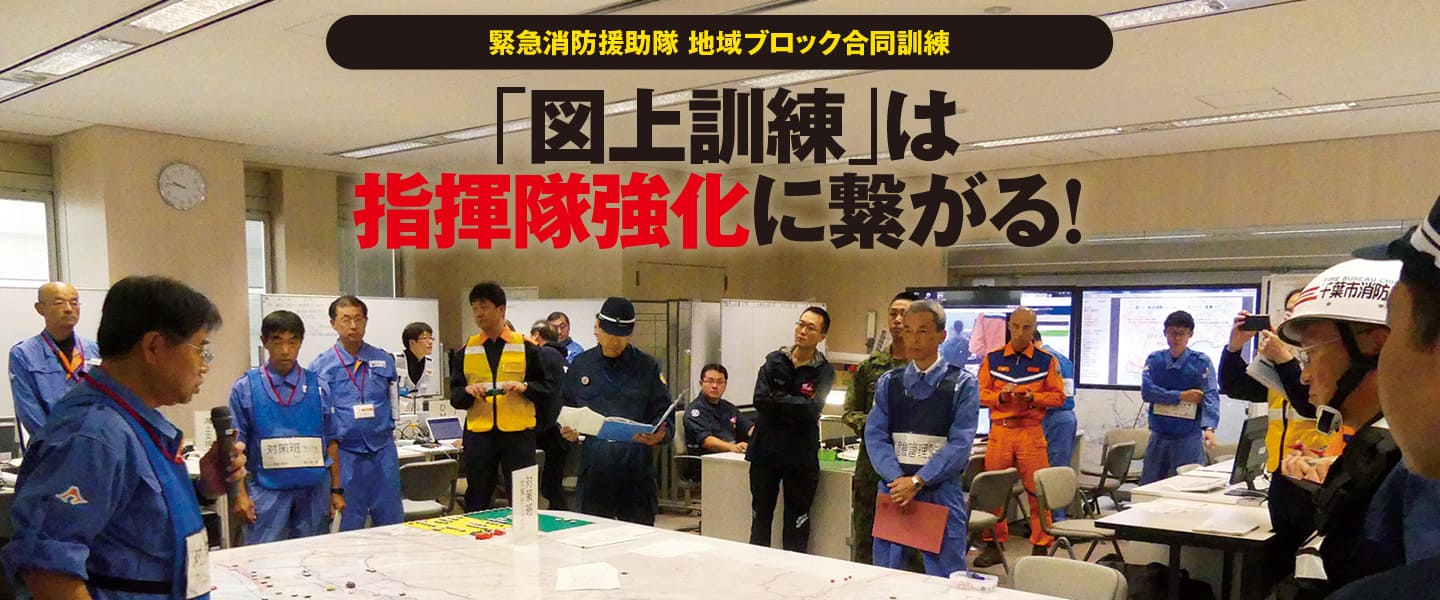

緊急消防援助隊基本計画に基づき、緊援隊の技術および連携活動能力の向上を図る目的で、平成8年度以来、全国を6ブロックに分けて毎年実施されている緊急消防援助隊地域ブロック訓練(平成30年度、中国・四国ブロックは中止となった)。この訓練において、野外での「実動訓練」にくわえ、屋内でロールプレイング方式の「図上訓練」も行われていることはあまり知られていない。しかしこの図上訓練は、全国の消防本部における指揮隊の訓練にも応用できる要素を多く含んでいる。なぜ図上訓練が必要なのか、そしてどのような成果が期待できるのか、消防庁広域応援室にうかがった。

写真・資料提供◎消防庁広域応援室

Jレスキュー2019年3月号掲載記事

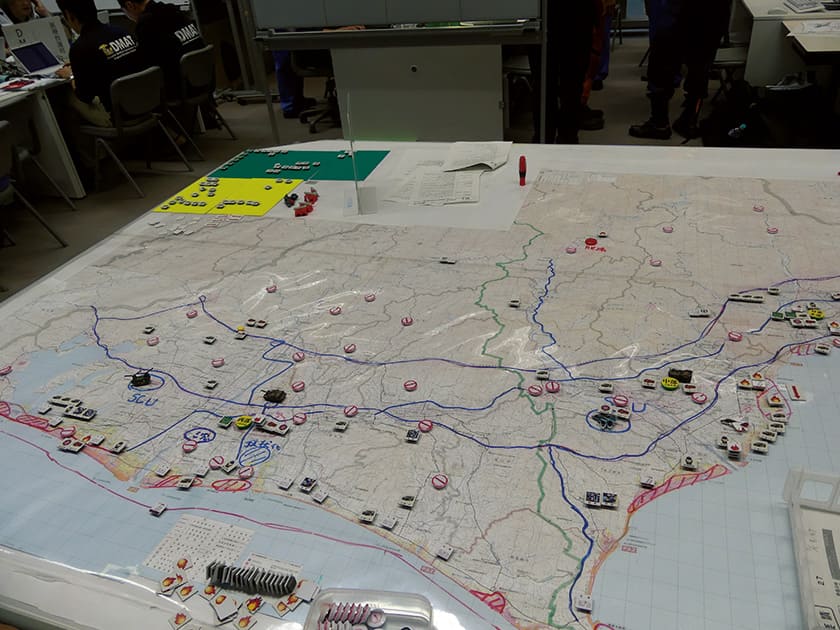

部隊配備等を調整する消防応援活動調整本部

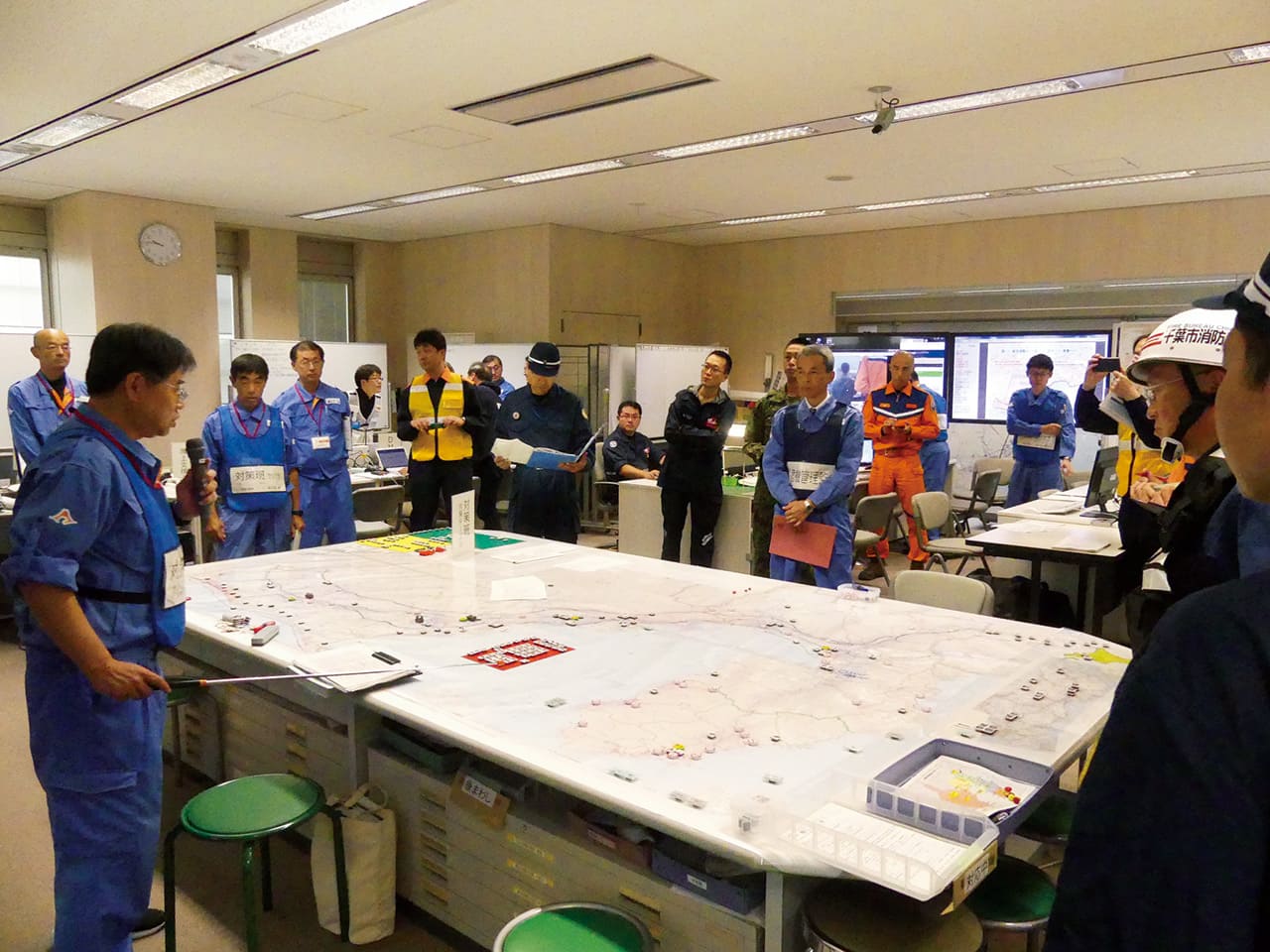

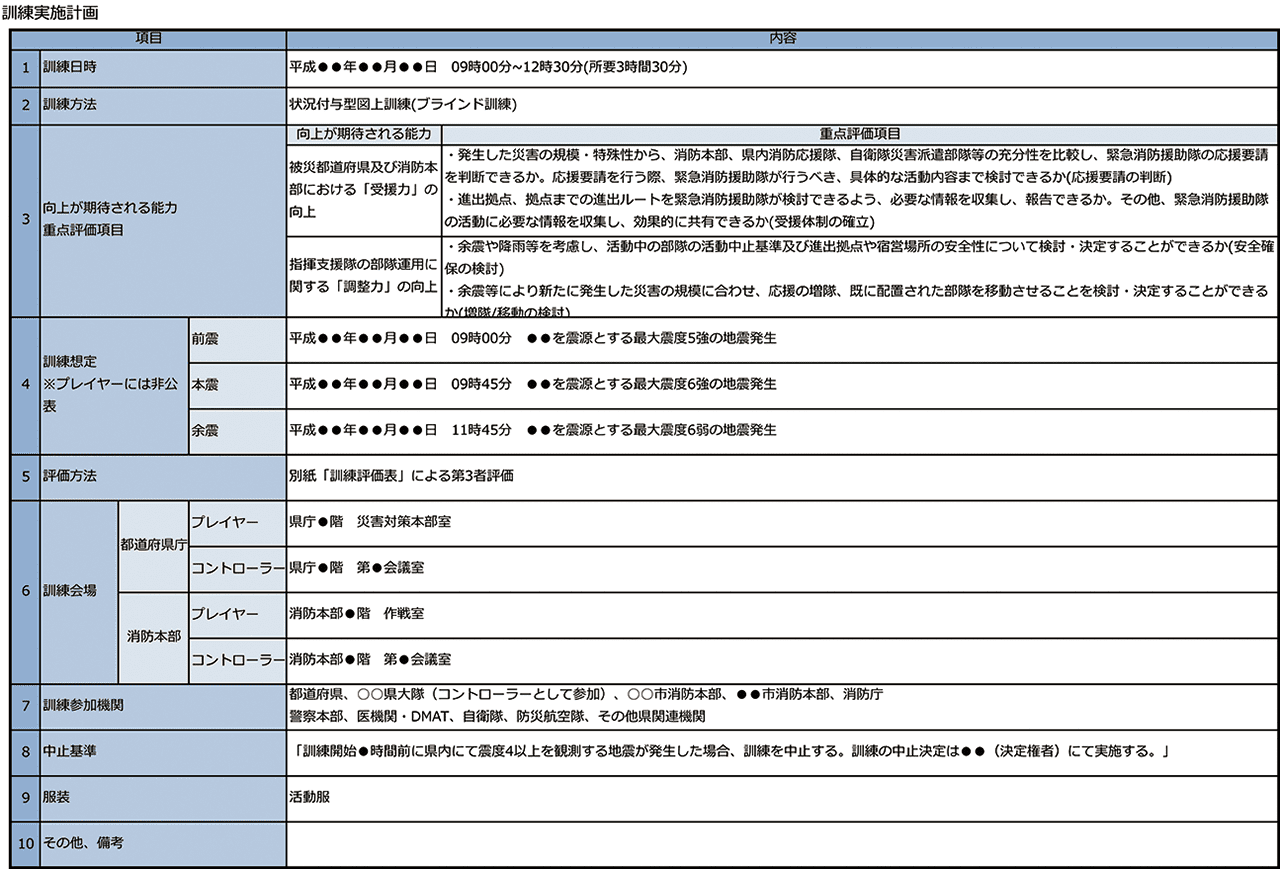

緊急消防援助隊地域ブロック訓練における図上訓練は、直下型地震と海溝型地震(津波発生を含む)の2種類の地震を想定したロールプレイング方式。午前9時に最大震度5強の地震が発生したとの想定で、約3時間30分に渡って繰り広げられる。

そもそも地震等の大規模・特殊災害が発生すると、被災都道府県知事からの消防庁への応援要請に基づく消防庁長官の求め、あるいは消防庁長官指示により、緊急消防援助隊(以下、緊援隊)が出動する。

その部隊構成は大まかにいって、①現地消防機関の指揮下に入って指揮支援を行う「指揮支援部隊」と、②被災現場で消火や救急、要救助者の検索活動などを行う実動部隊の「都道府県大隊」とに分けられる。緊援隊地域ブロック訓練において、主に実動訓練を行うのが都道府県大隊であり、主に図上訓練を行うのが指揮支援部隊だ。

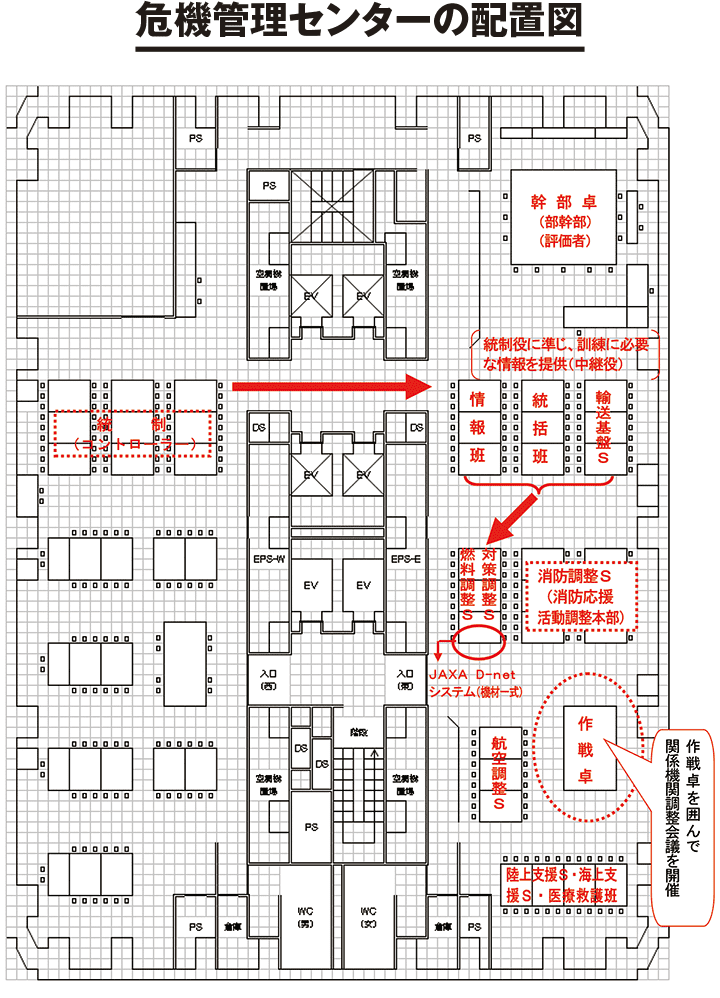

被災地では都道府県知事がトップとなって「都道府県災害対策本部」が立ち上がるが、これと並行して都道府県の危機管理センター等においても、やはり都道府県知事、あるいはその委任を受けた都道府県職員をトップとする「消防応援活動調整本部」が設置される。

緊援隊の指揮支援部隊は以後、この消防応援活動調整本部の統制下に入り、やはり消防応援活動調整本部の構成要員である都道府県職員、消防庁派遣職員、代表消防本部派遣職員らと連携・調整しつつ、緊援隊都道府県大隊の部隊配置等の具体的な任務を遂行することになる。緊援隊地域ブロック訓練における図上訓練は、まさにこの消防応援活動調整本部の機能向上をめざすためのものだ。

消防応援活動調整本部の役割

- 被害状況、都道府県が行う災害対策等の各種情報の集約および整理

- 被災地消防機関、当該都道府県内消防応援隊および緊援隊の活動調整

- 緊援隊の都道府県内における部隊移動の調整

- 自衛隊、警察、海上保安庁、DMAT等の関係機関との連絡調整

- 当該都道府県内で活動する緊援隊の安全管理体制の確立

- 航空運用調整班とのヘリコプターの運用調整

- 都道府県災害対策本部に設置された災害医療本部との連絡調整

- その他の必要な事項

指揮本部要員の育成に活用したい 「図上訓練企画・実施マニュアル」

受援側に不可欠な他機関との調整能力

図上訓練で向上が期待される能力とは、①被災地消防本部においては「受援力の向上」、②緊援隊指揮支援隊においては「調整力の向上」――である。これらについて、消防応援活動調整本部を運営・機能させるなかで、それぞれの能力を評価していく。

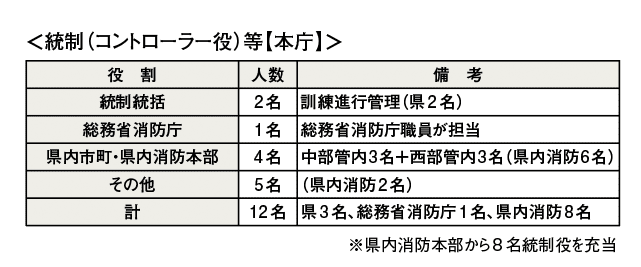

平成30年度、各ブロックの図上訓練を視察した消防庁広域応援室 広域応援企画・調整係長の望月辰久によると、今年度は特に、中部ブロックの図上訓練が印象に残ったという。受援者である静岡県側が、消防、自衛隊、警察、DMATなどの応援部隊を、手足のように有効に運用・活用していたというのがその理由だ。

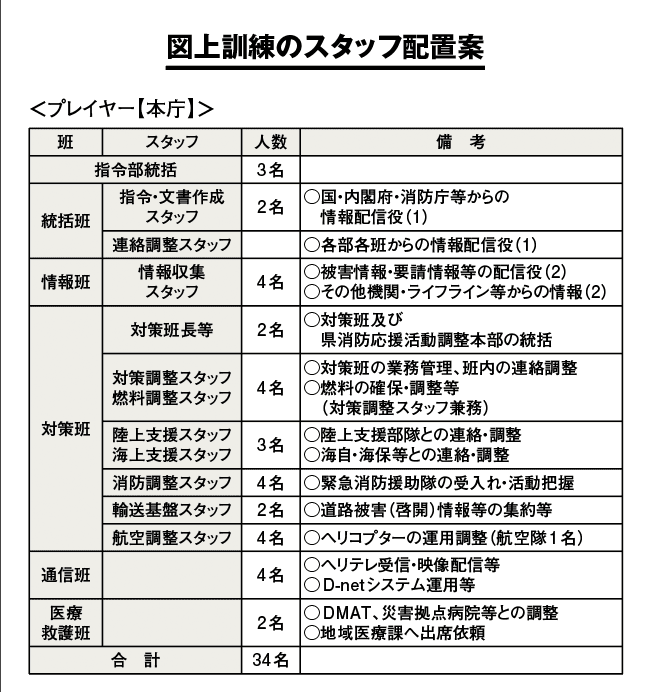

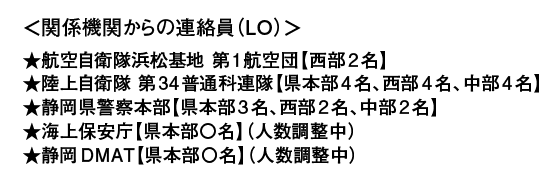

消防応援活動調整本部をはじめ、各機関のスタッフが詰める県の「危機管理センター」には、フロアの端に作戦卓が設置され、必要に応じて随時、関係機関調整会議が招集された。この関係機関調整会議を取り仕切った静岡県庁の危機管理課スタッフの指揮能力が実に秀逸で、消防をはじめ自衛隊や警察などの実動部隊を統制する各指揮スタッフを個別に、あるいは同時に、かつ定期的に作戦卓に招集して、それぞれの戦況の報告を求め、劣勢と判断されるエリアには、即座に現状優勢なエリアから部隊を移動させて支援に回らせていた。

受援側としては、緊援隊都道府県大隊などの応援部隊をいかに自分たちの指揮下に組み込んで有効活用するか、その受け入れ態勢が極めて重要である。静岡県では従来、南海トラフ地震を想定した訓練を繰り返し実施してきたことから、図上訓練の回し方に習熟しており、また他機関との調整能力にも長けていたのではないか――。これが望月と仲田昌史(消防庁広域応援室 総務事務官)の見立てである。

また図上訓練は、どうしても消防応援活動調整本部のみのものになりがちだが、中部ブロックでは県の災害対策本部との連携が図られていたほか、自衛隊や警察などの他機関はもちろん、情報班、統括班、医療救護班など県の機関との調整もよく練られていたという。

指揮本部要員育成にマニュアルの活用を

望月によれば、図上訓練で培える能力は、各消防本部指揮隊の指揮本部要員に求められるそれと共通する。まず、なんといっても「情報収集力」だ。そして得た情報を吟味・整理する「分析力」、さらに現場最高指揮者がそれを基に活動方針を決断できるよう、自らの意見を加味したうえで意見具申する「伝達能力」だ。これらはいずれも、消防の現場で求められるものとは異なる能力である。

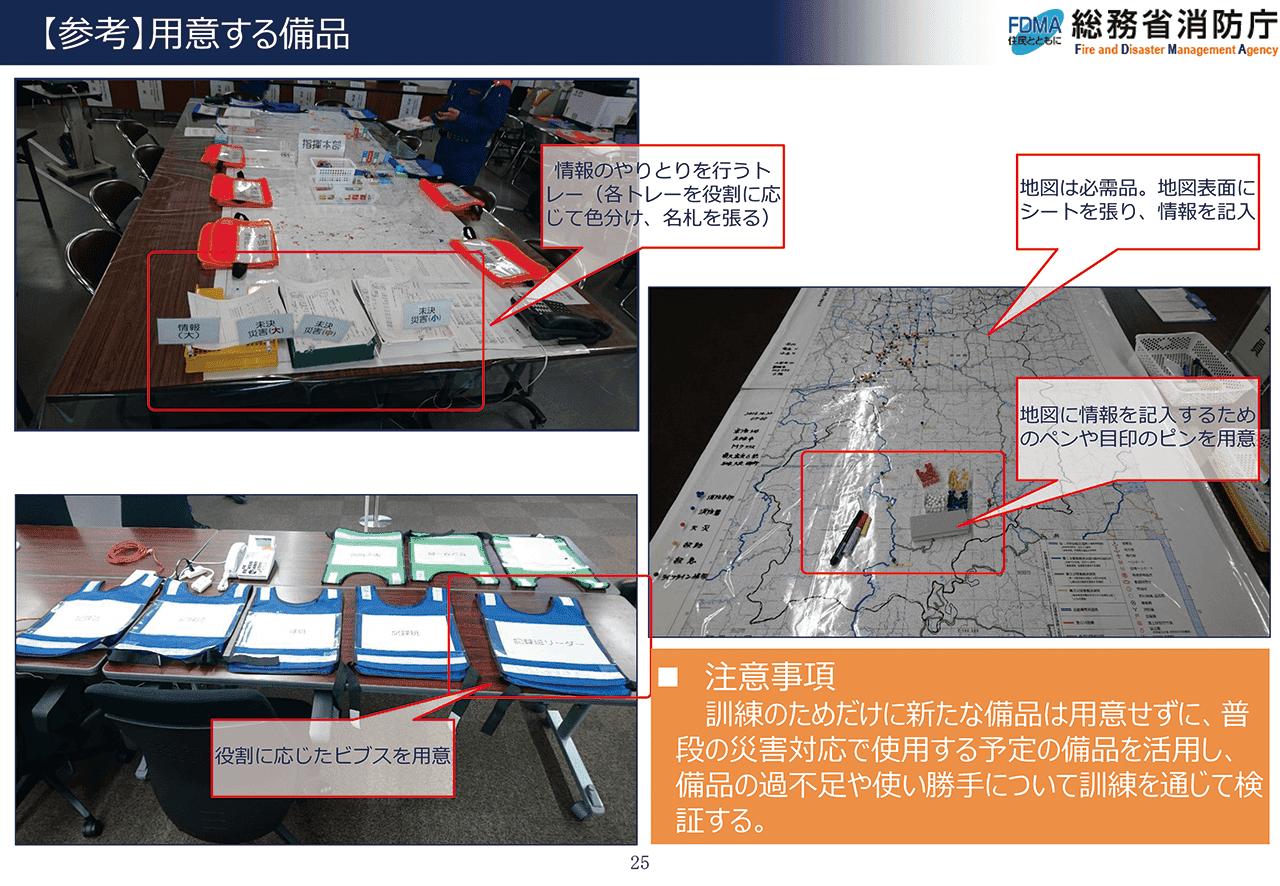

消防庁広域応援室ではこの図上訓練の重要性を認識するとともに、その企画・実施に必要なノウハウや各種訓練資料を標準化して訓練担当者の負担軽減を図り、ひいては訓練の高度化、さらには高頻度化を促進する目的で、平成28年度、平成29年度の2カ年に渡り、「緊急消防援助隊地域ブロック合同訓練 図上訓練企画・実施マニュアル」の作成に取り組んだ。

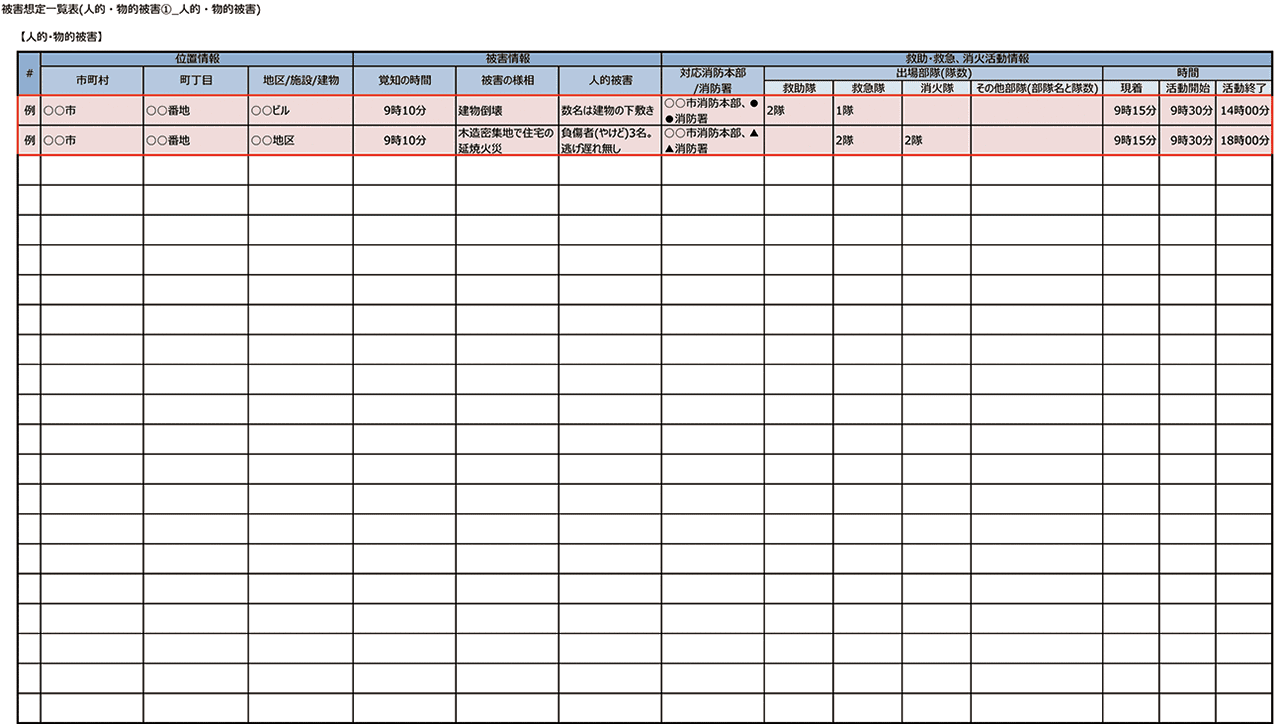

その内容は、訓練参加者が図上訓練をどう回していくかについてではなく、あくまで図上訓練の企画者向けに、事前にどのように図上訓練を組み立てればよいかが詳述されている。さらにテンプレートが充実しており、それに沿って事案を落とし込んでいけば、すぐに図上訓練が実施できるというメリットがある。

このマニュアルを、緊援隊を受援する都道府県のみならず、各地の消防本部の日々の訓練においても、指揮本部要員を育成するために有効活用していただければ――これがマニュアル作成に関わった望月、仲田と、前年度まで広域応援室に所属し、同様に作成に携わった北村翔(現新潟市消防局警防課)の願いである。

図上訓練で向上が期待される能力

「受援力」の向上 (被災都道府県および被災地消防本部)

- 災害の規模や特殊性と、被災地消防本部、都道府県内消防応援隊、自衛隊災害派遣部隊等を比較し、 緊援隊の応援要請を判断できるか

- 緊援隊の応援要請を行う際は、具体的な活動内容まで検討できるか

- 被害状況や被災地消防本部、都道府県内応援隊、他機関の活動状況を取りまとめ、消防庁や緊援隊と共有できるか

- 緊援隊の活動に必要な情報を収集し、効率的に共有できるか

「調整力」の向上 (緊援隊指揮支援隊)

- 余震、降雨等を考慮し、活動中の部隊の活動中止基準および進出拠点や宿営場所の安全性について検討、決定できるか

- 余震、降雨等により新たに発生した災害の規模に合わせ、緊援隊の増隊や、すでに活動している部隊の移動を検討、決定できるか

- ヘリコプターの運用調整や自衛隊、警察、DMAT等と役割を分担し、活動調整を実施できるか

消防庁広域応援室の 緊援隊担当に聞く(1)

消防庁広域応援室

広域応援企画係長・広域応援調整係長

望月辰久

大規模災害発生時の災害対応は、「被災地の消防力のみで対応する場面」と「応援部隊が到着した後の場面」大きくこの2つに分かれ、この2つの間をいかにスムーズに繋げるかがポイントだと思います。端的に言うと、応援部隊が駆けつけるまでに、いかに災害状況を把握しながら必要な消防力を投入し、そして自らでは対応ができない災害に駆けつけた応援部隊を投入することです。

それを実行するためには、より実際に即した受援計画を作成し、繰り返し訓練を実施することが重要です。

消防庁広域応援室の 緊援隊担当に聞く(2)

消防庁広域応援室

総務事務官

仲田昌史

図上訓練は、訓練開催地で発生が予想される災害を想定し、被害想定を作成すること、災害対応時に必要な資機材を考えること、訓練参加機関の活動の流れを事前に整理することなど、企画・シナリオ作成の段階から始まっています。また、関係機関同士が意見交換を行うことで、各機関の装備や特性を相互に理解するといった点でも非常に重要な訓練です。

様々な災害を想定し、図上訓練を繰り返すことで、訓練開催地の受援能力の向上に繋がればと考えています。