Special

ドキュメント 糸魚川大火

特別寄稿

衝撃の大規模火災から見えてきたこと

伊藤克巳(元東京消防庁防災部長)

大規模火災を大胆に推測する

大規模火災の当日、糸魚川市では日本海側への南風が吹き込み、午前10時に最大風速14.2m、正午過ぎには最大風速24.2mを記録している。出火当時、強風警報が出ていたが、これは山を越えた風が日本海側に吹き降ろす際、空気が乾燥し気温が上がる「フェーン現象」が発生したと言われている。これこそ消防職員にとって「大規模火災注意報」だったのだ。

日本海側の大規模火災といえば、消防職員ならば誰もが知る山形県の酒田大火がある。(総務省消防庁では統計上大火は3万3000㎡以上燃えた火災としているが、本稿では面積にとらわれず「大規模火災」という)

酒田大火は、昭和51年10月29日17時40分頃出火したもので、この日は日本海側特有の西からの風が吹いており、市内では13m、最大風速は33.3mという台風並みの風が吹いていた。出火したのは木造の映画館。通報の遅れもあって建物全体に燃え広がり、おそらく強風による竜巻状の火柱が発生したのだろう、大きな火の塊が東方向に飛び、またたく間に延焼を拡大。焼損建物数1774棟、焼損面積15万2105㎡という大火になり、残念ながら当時の消防長が亡くなっている。耐火建物の間の木造密集地域ではビル風によって延焼の速度が上がり、最終的には防ぎょラインの新井田川まで延焼した。糸魚川市や酒田市のような大規模火災は、実は全国のどこでも発生する危険性があり、現有の消防力でどのように対応すべきかを述べてみたい。

私はこの火災に出場していないし、火災現場にも行っていないため、本誌Jレスキューからの情報や報道写真、グーグルマップ、さらには応援隊の声などから大胆に推測してみたい。当時の航空写真を見ると、出火箇所と思われる建物はすでに燃え尽きており、海沿いの地域が激しく燃えていた。また南風がかなり強く吹いており、延焼がかなり早いこと、火点が数ヵ所あること、消防車両が容易には進入できない路地があることなどが推測された。この延焼地域を大きくABCDEと分類してみる(【図1】参照)。

Aブロックは出火場所。覚知が10時28分で出火から8分、1.5キロ離れた消防署の先着隊が到着するまで7分、おそらく駅側の消火栓に部署し、放水まで2分で出火から17分程度で放水がなされただろう(あくまで私の推測である)。

さらに火元の写真を確認してみると、出火場所ではかなり早い時間で2階へ延焼し、おそらく防火区画がない天井裏から北に延焼したと考えられた。消防隊が到着したのはこの時間帯と思われる。このような状況ではAブロックの延焼はやむを得ないといえる。さらにA・Bブロック間の道路は極めて狭く消防車は進入できず、南から2〜3線で防ぎょする程度では延焼を阻止することは困難だろう。

また強風下Cブロックに延焼させたのは少し問題がありそうだが、1時間経過した段階ではすべての消防車両がA・Bブロックに対する消防活動中であり、Cブロックについては防ぎょできなかったのだろう。さらにDとEブロックは、この間の道路が広いことから、本来であれば延焼阻止線になりえたはずだが、特異な風や大規模な火災で発生する上昇気流にのって飛び火(飛び火といっても火の粉ではなく、火が付いた大きな段ボール箱程度のものが飛んでくる)によって、DとEがほぼ同時に燃え始めたものと推測できる。

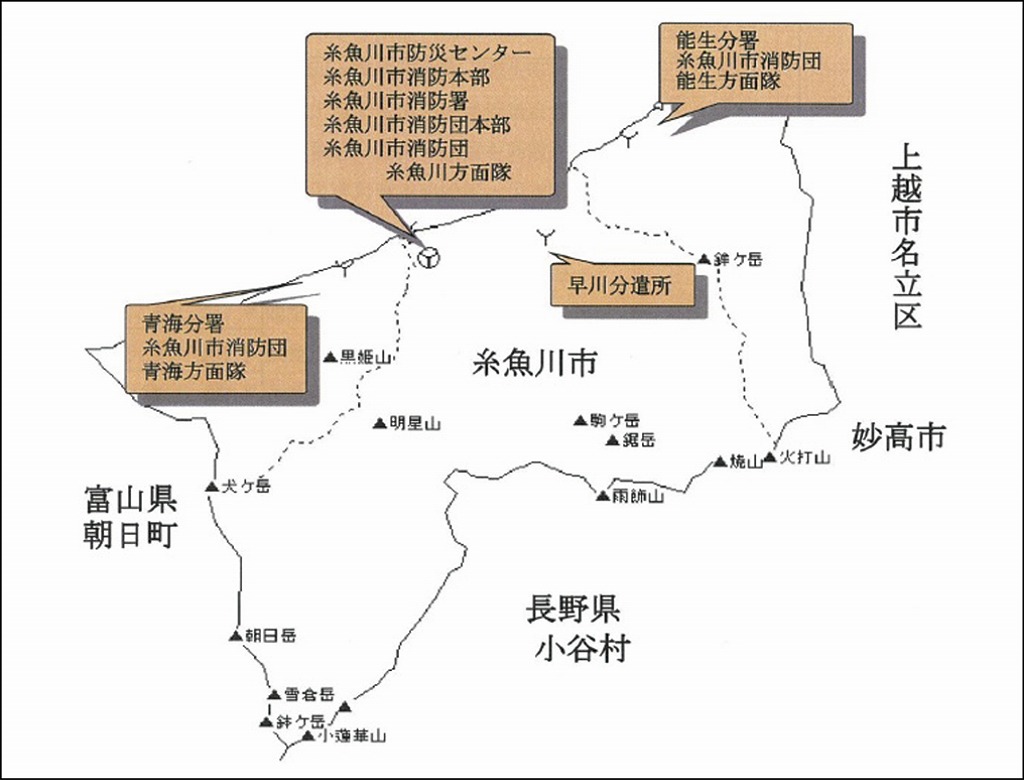

糸魚川市の消防体制

火災後、市の消防力が不足していたとの報道がなされているが、実態はどうなのだろう。

糸井川市は面積746.24㎢で人口は4万4769人(平成28年4月1日)の比較的小さな市であるが、面積は東京の23区639㎢よりも広い。大半が山なのだが、それにしてもそこに1消防署、3消防出張所(分遣所、分署)、職員数93人、消防ポンプ車7台、水槽付き消防ポンプ車3台、化学消防自動車1台、救急車6台等は少ないように見える。消防力配備指針という消防力の基準に相当するものがあるが、この指針はもともと市町村の実情によると言い切っているのでここでは触れない。地方交付税的な見方からすれば、人口10万人の市では補正予算が無ければ、10万人に対する人口の割合、つまり標準団体の数に0.4477を掛ければよい。すると職員数は54人となり、現有の職員数は倍程度を配置していることになり、消防車両も倍以上配備されているのだ。消防費から見ても、常備消防費に8億1400万円かけており交付税額の約2倍である。このように広い面積を持つ糸魚川市は、消防力の充実に大変力を入れてきたと言える。

消防署は今回の火災の出火場所まで直線距離1.5㎞で走行距離は2.0㎞程度である。本署には放水機能を持ったポンプ車は4台あるが、出火報と同時にポンプ車と水槽付きポンプ車、可搬式ポンプ積載車が出場して、先着隊は駅側の通りに部署し、放水を始めたが、この時ではすでに屋根は抜け北方向に延焼中だったに違いない。先着隊長はあせりながらも応援要請をし、全隊出場することとなったものと推定できる。

大火災に至った原因は何か?

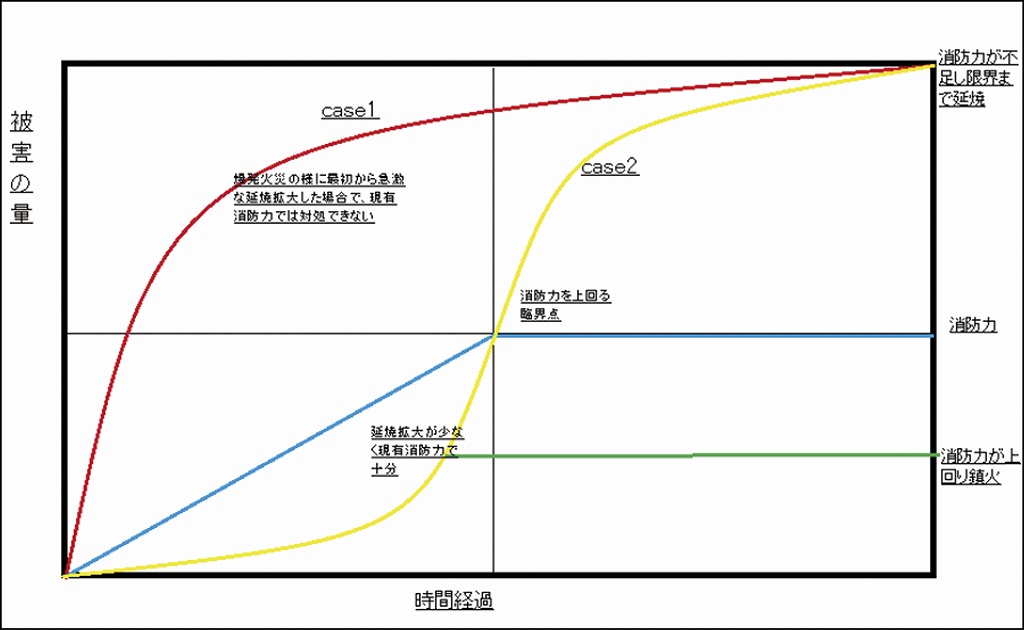

火災はある一定の規模であれば、一棟独立火災にとどめることを目標としており、当然のことながら常備消防の力で鎮圧できる。しかし、火災の規模が【図3】「時間経過と延焼拡大に伴う被害量」のように消防力を上回る臨界点を超えると、どんなに消防力を逐次投入しても延焼阻止できず、延焼遮断道路や河川、海岸などで燃え尽きるまで到達してしまうのだ。この時間経過こそ本来最も重要で、適切な初期消火ができれば横軸の時間は伸び、消防隊が早く現着できれば青線が高い勾配になり臨界点はおとずれない。言いかえれば発見や通報までに時間がかかり、木造密集地域で強風が吹き、消防車両が進入できない地域あるいは住民の初期消火組織が充実していない場所では、いつでもどこでもこのような大規模火災が発生する可能性はあるのだ。

今回の糸魚川市大規模火災の要因の1つは、通報の遅れと初期消火がほとんどされていないことだと思う。このため延焼拡大が一般的な火災より早く、つまり表の黄色線の立ち上がりが早く、消防隊の到着数、いわゆる消防力を示す青線が交差する臨界点がおとずれてしまった。

要因の2は木造密集ブロック内火災であったことだ。出火元の状況を見ると、出火場所の建物の奥で2階と北方面に急激に延焼し、Bブロックとの間にはホースが入れないような状況で後手にまわってしまった。私もブロック内火災では苦い経験がある。先着隊が到着したときにはわずかに火が見えるような状況だったのに、四方八方に延焼し1000㎡も燃やしてしまったことがある。さらに、これは推測だが、焼け跡に通し柱がほとんど残っていなかった。火災原因調査に長く携わってきたが、どんなに燃えても通し柱は残っている場合が多い。このことから2階部分は増築されたもので、早い段階で崩壊し延焼に拍車をかけたのではないかと考える。

要因の3は強風による竜巻状の火災であったことだ。火災旋風にはいたらなかったものの、報道された映像や写真を見ると炎が竜巻状になっており、すさまじい上昇気流が発生して、かなり大きな屋根板などが燃えながら飛び、D、Eブロックに延焼した。

要因の4は、出火場所の道路側の壁がすべて繋がっており、C、Dブロックには雁木という連続して繋がった雪除けの屋根がある。これが延焼を加速させた。

要因の5は、飛び火警戒のための水槽付きポンプ車の運用ができなかったことだ。もちろん、この火災では消防力に余裕がなかったので飛び火警戒隊を配備するのは無理な話だが、仮に飛び火警戒隊があれば、D、Eブロックへの延焼は阻止できたかもしれない。

要因の6は経験したことがない輻射熱である。数年前に公園のプラスチック製の遊具が燃え、消火にあたっていた消防職員が輻射熱によって受傷したことがあったが、大火災の輻射熱はこの比ではない。当時の報道写真では、消防隊はかなり離れたところから路上注水をしていたが、これは輻射熱でそれ以上接近できないためだ。AブロックとBブロックの間も、輻射熱が防火衣を通り越して危険な状況だったことが推測できる。

輻射熱は赤外線などと同様に電磁波で熱が伝達されるのだが、どのくらいの輻射熱まで耐えられるのかというと、文献によれば2.1kW/㎡では約1分で苦痛となり、7.0kW/㎡では20秒でひどい火傷としている。具体的にステファン・ボルツマンの法則で計算してみると、半径30mの火災で表面の温度が1000度(1273K)とすると、この中心から65m離れた場合の放射熱は、2.558kW/㎡となる。これからみると、火災から50m離れても大変な輻射熱で、接近しての防ぎょは困難になる。

次のページ:

大規模火災とどう戦うか