Special

緊急消防援助隊【大阪方式】

団結力と現場対応力(1)

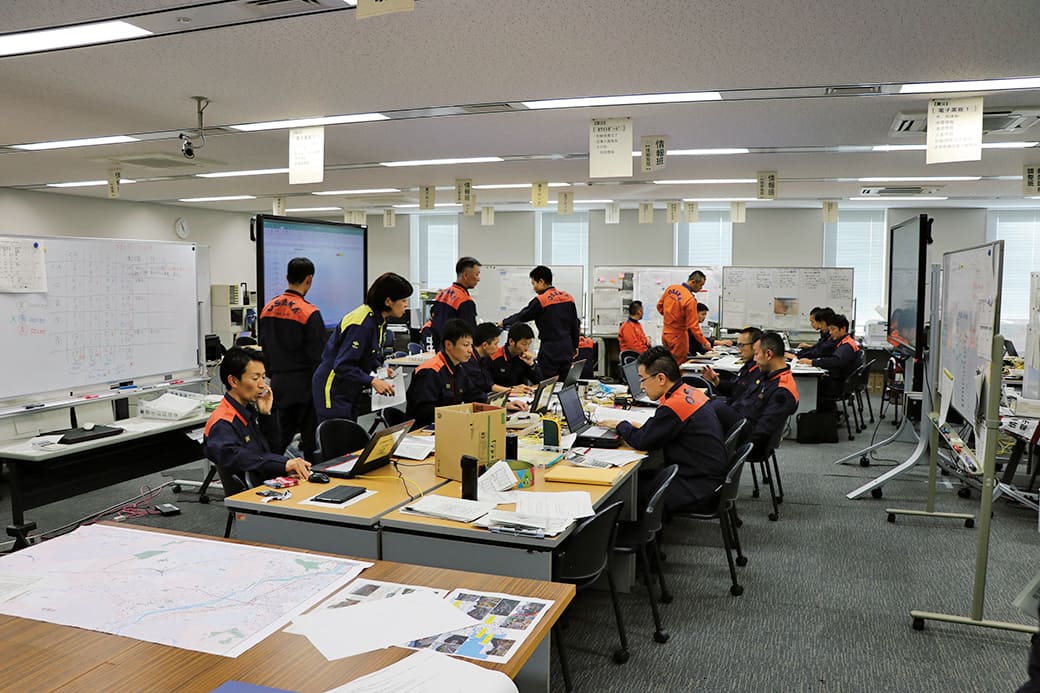

2018年の西日本豪雨(平成30年7月豪雨)において、緊急消防援助隊約400名体制(活動後半は規模縮小)で約1カ月間にわたり捜索活動を続け、みごとなチーム力を発揮した大阪府大隊。

その代表本部となる大阪市消防局に、「大阪方式」ともいわれる緊援隊運用の秘訣を聞く。

(誌面掲載時の記事を3回に分けて掲載します)

Jレスキュー2018年11月号掲載記事

写真◎大阪市消防局提供(顔写真を除く)

【大阪府大隊の活動概要】

●活動期間:平成30年7月6日~8月1日

●延べ派遣隊数:359隊1341名(うち大阪市155隊509名)

●活動地:広島県広島市安芸区(矢野東、畑賀町)、安芸郡(熊野町川角、坂町小屋浦、上瀬野)、東広島市河内町、西条町

●救出人数:生存者2名、死者12名、救急搬送7件

Close-Up!【参集〜出動】

大阪方式(1) 4ブロック分けで、400人規模を即時調整

7月6日21時20分に出動要請を受けた大阪府は、初動として指揮支援隊、統合機動部隊と順に、翌朝6時55分までに102隊400人規模の隊を編成し、順次出動させた。大阪府下27消防本部(当時)から出動隊員をすばやく選定する方法として、府内を4ブロック(北、東、中、南)に分け、各ブロック幹事本部が事前登録している隊の中から出動可能な隊を取りまとめ、代表消防機関(大阪市消防局)に報告し、早期出動を可能としている。

また、派遣が長期化した場合、小隊としての派遣が無理な消防本部でも、別の消防本部と混成隊を作るなどの調整をブロック内で行っている。今回は、大阪北部地震の影響で全隊出動できない消防本部もあったが、可能な限り部隊を送りこんでいる。

大阪方式(2) 後方支援本部の情報収集力

進出において重要なのは「道路情報」と「給油ポイントの確保」である。

進出経路となる幹線道路が地震・土砂災害の影響で通行止めになっていることが多いが、一般車両は通行できなくても、緊急車両だけは通行できることもある。これについては直接確認しないと分からない。そこで後方支援本部の初動時のミッションは、どれだけ早く道路情報を収集して、先行する緊援隊の道案内ができるかとなる。同支援本部では、各道路の管轄機関に電話して確認をとり、緊急車両が通行可能な道を案内したという。また災害時には移動途上の燃料確保も困難だが、後方支援本部の調整でガス欠になることなく消防車両数十台を現地入りさせることができた。

大阪方式(3) 大型バス活用〈大阪府協力〉

400人規模の交替要員が出動するにあたり、大阪府の協力で運転手付きの大型バス10台が用意された。これにより、移動に伴う機関員や隊員にかかる負担が大幅に軽減され、また移動途上の情報共有・隊員間のコミュニケーションもバス車内で行うことができた。

大阪府では、熊本地震の際の交替要員派遣時に大阪市消防局でフェリーを用意し活用しており、隊員の負担軽減、移動時間の有効活用などそのメリットを実感していた。今回のバスと運転手を借り上げた費用はすべて大阪府の予算で賄われたが、こうした府のバックアップ体制も大阪府大隊の強みになっている。

次のページ:

「大阪方式」の指揮支援活動