Special

なぜハイパーが呼ばれたのかを考える 九本部ハイパー流 訓練のつくりかた

九本部ハイパーでは年に1回、日頃の訓練の効果を確認するための活動効果確認を行っている。ここでは2017年度の活動効果確認の訓練想定を担当した小林光昭3部機動救助隊長に、訓練をつくるポイントについて伺った記事を再掲載する。

訓練写真◎第九消防方面本部消防救助機動部隊

Jレスキュー2017年11月号掲載記事

活動効果確認の訓練想定をつくる

第九消防方面本部消防救助機動部隊(以下、九本部ハイパー)の訓練は、第九消防方面本部長、および訓練係を担当する九本部ハイパーの部隊長が決定した年間訓練計画をベースとして、1〜3の各部が月間の重点的実施項目を決めて行っている。日々の訓練は出場や行事がなければ基本的にほぼ毎当務訓練を行っているが、こうした訓練の成果や部隊の技術レベルを確認するため、「第九消防方面本部消防救助機動部隊活動効果確認」が毎年実施されている。

活動効果確認(通称、審査会)は毎年、東京消防庁のすべての隊においてさまざまなくくりで実施されており、そのテーマ(重点的な実施事項)は警防部長から通知される。

九本部ハイパーの活動効果確認は例年7月頃に行われ、今年度の日程は7月11日だ。訓練想定の組み立ては3部機動救助隊の小林光昭隊長が担当することになった。

小林隊長が効果確認の計画をたてるのは、今回が初めてである。今年度のテーマは「NBC災害」だ。もちろん、九本部ハイパーであるからして、ただのNBC訓練というわけにはいかない。ここにはNBCに特化した機動科学隊、除染担当の機動救急救援隊に加えて、重機を運用する機動特科隊やレスキューに長けた機動救助隊もいる。特別救助隊や化学機動中隊で対応できれば九本部ハイパーに出動要請はかからないのだから、九本部ハイパーでなければ対応できない想定にしなければ意味がない。「現場で九本部ハイパーレスキューに求められる事は何か、という視点が必要だ」と小林隊長は考えた。

九本部ハイパーは日々、震災、NBC、危険物火災、林野火災と広範囲にわたる分野の様々な訓練を年間を通して計画的に行っており、それぞれにかけられる時間は限られている。効果確認訓練も年間計画に組み込まれており、毎年5月半ばから1〜2ヵ月の時間をかけて準備しているが、九本部においてこれほど時間をかけてじっくり取り組める訓練は他にない。「これを好機と捉えるべきだ」と小林隊長は思った。「少々高度な想定を作ることで、隊のレベルアップが図れるはずだ」

実災害をベースにする

小林隊長の想定づくりが始まった。機動科学隊と機動救急救援隊は必然的にNBC災害の対応が主となるが、機動特科隊には重機を駆使して対応する場面が必要だ。またハイパーレスキューには震災対応も求められている。そこで、基本想定を「震度6強の地震発生」とした。

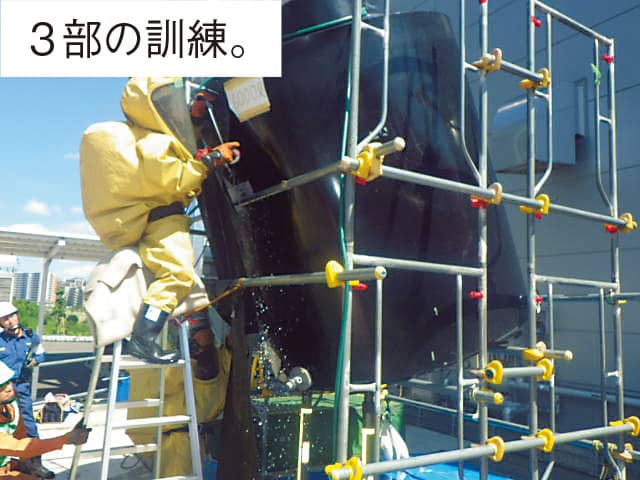

NBC災害に関しては、昨年(2016年度)、塩酸を積んだトラックが建物に衝突し建物内等に塩酸が漏れる事故が実際に他都市で発生していたことを参考に、倉庫内での化学剤漏洩というさらに難易度を高くしたC災害想定とした。亀裂の入った薬液タンクの漏えいを止めるリークシーリングバッグ(袋状の漏れ止め)の設定も、地上で設定するのはハイパーレスキューとしては簡単すぎるため、高所作業を要する設定とした。また機動救助隊には過去の効果確認で実施したことのなかったCSR(閉鎖空間からの救助)に毒性ガスの充満環境を付加。すべてのパートをNBC災害とした。通称「毒さし」でCSRを行うのは最高レベルの難易度の訓練だ。東京消防庁では、災害が長期または広範囲に及び、かつ空気呼吸器等が不足する場合で防毒マスクが毒性ガスに対して有効な場合等は、防毒マスク装着のみで良いとされているので、必ずこの装備で対応しなければならないということではないが、隊員の能力アップにつなげるため、あえて毒さしでの活動とした。

いち早く爆弾テロの要素も

昨年度末、総務省消防庁の検討報告書で初めて、爆弾テロに消防が対応することが明記された。小林隊長は早速、C災害の要救助者が爆発によって「前腕切断」となったとすることで爆弾テロの要素を盛り込んだ。

またレベルA防護服で救出する機動科学隊の現場に「進入は2階から、要救助者のいる現場は1階」と高低差を設定した。

「これまでのNBC訓練では、レベルA防護服着装隊は危険箇所から要救助者を担架で引きずりだしてくるだけのことが多く、『出し屋』などと呼ばれることもあった。今回、レベルAに安全帯を装着してロープで降ろさせたのには、『俺たちは出し屋ではないぞ』というハイパーとしてのプライドもあった」と小林隊長。この鼻っ柱の強さは、さすがハイパーである。

九本部ハイパーはハイパーレスキューの中ではエアハイパーに次いで新しい部隊で、活動拠点の施設も平成28年3月に完成したばかり。このため視察・見学が多く、それに伴い事務処理なども多くなる。さらに、機動救急救援隊は平時は救急隊として管内の救急事案に対応するため、出動が多い。効果確認の訓練期間が1〜2ヵ月あるといっても、けっして時間が潤沢にあるわけではないため、小林隊長はあえて4小隊の活動パートを分けた想定とし、全隊が揃わないとできない場面は作らなかった。これも忙しい九本部ならではの工夫である。

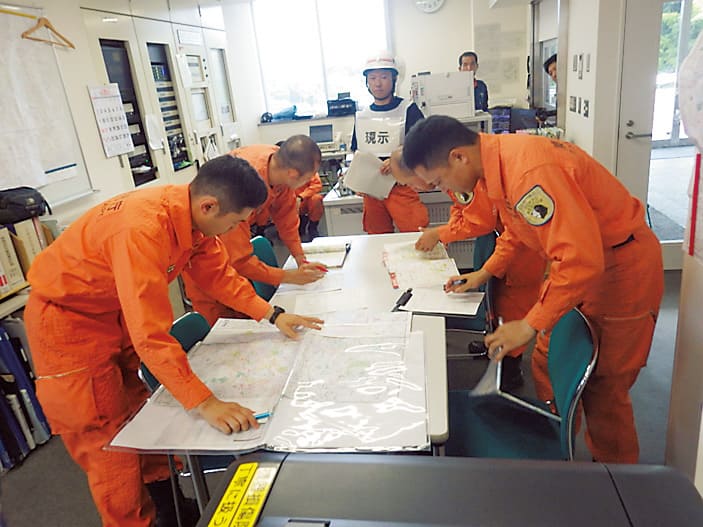

想定に対して3部が競う

効果確認の想定を固めた小林隊長は、その内容を1〜3の各部に伝えた。この想定に従い、各部では何を優先するのか? 資器材は何を使用するのか? 人員の割り振りはどうするのか? など、実災害をイメージして対応方法を話し合って決め、訓練を開始した。薬剤に汚染された現場で大出血している要救助者の対応では、止血を先にするのか、まずは現場を離脱するために搬送を優先するのか、各部内でもいろいろな意見が出たという。

7月11日、いよいよ効果確認の審査会当日となった。確認者として第九消防方面本部長、審査長として第九消防方面本部副本部長、審査員として警防部特殊災害課4名、三本部ハイパー2名、八本部ハイパー3名、九本部ハイパー総括隊長、九本部救急担当係長の総勢13名が見守る中、九本部1〜3部の全員が一堂に会し、それぞれの部隊ごとにこれまでの訓練の成果を披露していく。

訓練は出動要請の通報が入る段階からスタート。審査は、部隊長の指揮活動要領、およびC複合災害である各現場(現場1=硝酸漏洩、前腕切断の要救助者、現場2=80t重量物の下敷き、現場3=CSR、現場4=除染)が対象となる。審査会の一週間前の段階ではどの部隊も所定の1時間で活動を終えられていなかったが、当日に合わせてきっちり仕上げてきており、全部隊とも時間内に活動を終了した。

3部隊の訓練が終わると、総合的な採点の結果、1〜3位の順位が発表された。また後日、各現場における要救助者への対応、救急活動要領それぞれの良かった点、検討すべき指摘事項が各部に報告された。検討すべき指摘としては、現場の状況を確認してから必要な資器材を決定するという場面で、時間内に収めようとするあまり、現場の状況報告の前に資器材を用意してしまったという指摘もあった。

いかに効率よく訓練するか

3部の訓練を担当する小林隊長は、平時はマニュアルに沿って基本的な訓練を重点的に行っている。九本部ハイパーは震災、NBC、危険物火災、林野火災と幅広く対応しなければならず、新たに勉強して覚えなければならないことも膨大であり、求められるレベルは高度だが、人事異動があるため同じ隊員が永続的に所属するわけではない。4月、10月の異動で初めてハイパーレスキューに配属される隊員もいる。こうした隊員の教育もハイパーレスキューとしてのスタンダードを維持するためには重要な仕事で、いきなり負荷をかけるのではなく段階的にやっていく必要があるため、基礎的な訓練が多くなる。だが、「現場では応用を求められる場面が多々あるが、応用は基本の組み合わせ。基本がしっかりしていないと発展させていくことができないから、キャリアのある隊員にとっても基礎は有効」だからだ。

効果確認に限らず、九本部ハイパーが日頃から意識しているのは、いかに効率よく訓練を行うかだ。

「訓練のやり方については隊長によって考えは違うと思うが、私はブラインドのぶっつけ本番でやるよりも、各隊員の考えを出し尽くした上で実動訓練したほうが、現場で効率よく技術が身につき、技術レベルが上がると感じる」と小林隊長は言う。「ブラインドで行うならばやりっぱなしではなく、訓練後に内容を振り返り、できなかった部分を繰り返しやってみることが大事。問題を再び部内で検討することで、実災害に活かせるようになるはずだと思う」

最後に九本部ハイパーらしさをもうひとつ、紹介しておこう。一般に、レスキュー隊の訓練といえば全員で走ったり、声を揃えて筋トレを行うイメージがあるが、九本部ハイパーではそういったシーンは一切見られない。各々で取り組むべき事が山のようにあり、それを各自が認識して取り組んでいるから、ベーシックなトレーニングは各自の裁量に任され各自が自分に必要なトレーニングを行って訓練に備えている。これも効率よく訓練を行うためのスタイルで、志の高いレスキューであることの証なのである。

九本部ハイパーで行われた効果確認審査会

リークシーリングバッグの設定

効果確認の訓練設定を担当した3部機動救助隊長の小林光昭消防司令補。