Special

「平成29年アスクル倉庫火災」

あの巨大倉庫火災の経験をこれからの活動に生かそう

Q.延焼中であることを通報で知り、この火災の指揮方針は何としたか。

A

倉庫火災は開口部が少なく、収容物が多く、どんな危険物が収容されているのかもわからなかったので、火災防ぎょは大変困難と判断。また多数の作業員が在館していること、この倉庫は特に開口部が少ないこと、延焼中であれば火勢が一気に拡大することなどから、人命検索を第一に、そして隊員の安全管理を重点とするため、進入統制をかけて中に進入している隊員全員を把握した。

Q.2階など目が届かない場所での隊員の活動管理は?

A

進入隊員全員に無線機を持たせ、一人ひとりと確実にコミュニケーションを取り、状況把握に努めた。

Q.安全管理といえば車走行用のスロープが大音響とともに10cmも隆起したとされているが、実際はどうだったのか。また内部で何回も小爆発があったとされるがその時の状況は?

A

スロープの梁が長時間高温に曝されていたことから、2階天井部分の梁が火災の熱により延伸することによりスロープ上の梁を押し上げたことによるものか、大型のベルトコンベヤが落下し、その反動で隆起したものと思われる。小爆発もあったため隊員を一時全員退避させた。埼玉県では23年前にラック式倉庫火災で殉職者が出ているので、何よりも隊員の安全が第一ではあったが、安全を重視しすぎると消火活動が後手に回るため、ギリギリのところで対応した。その場では爆発の原因がわからず、対応に苦慮した。

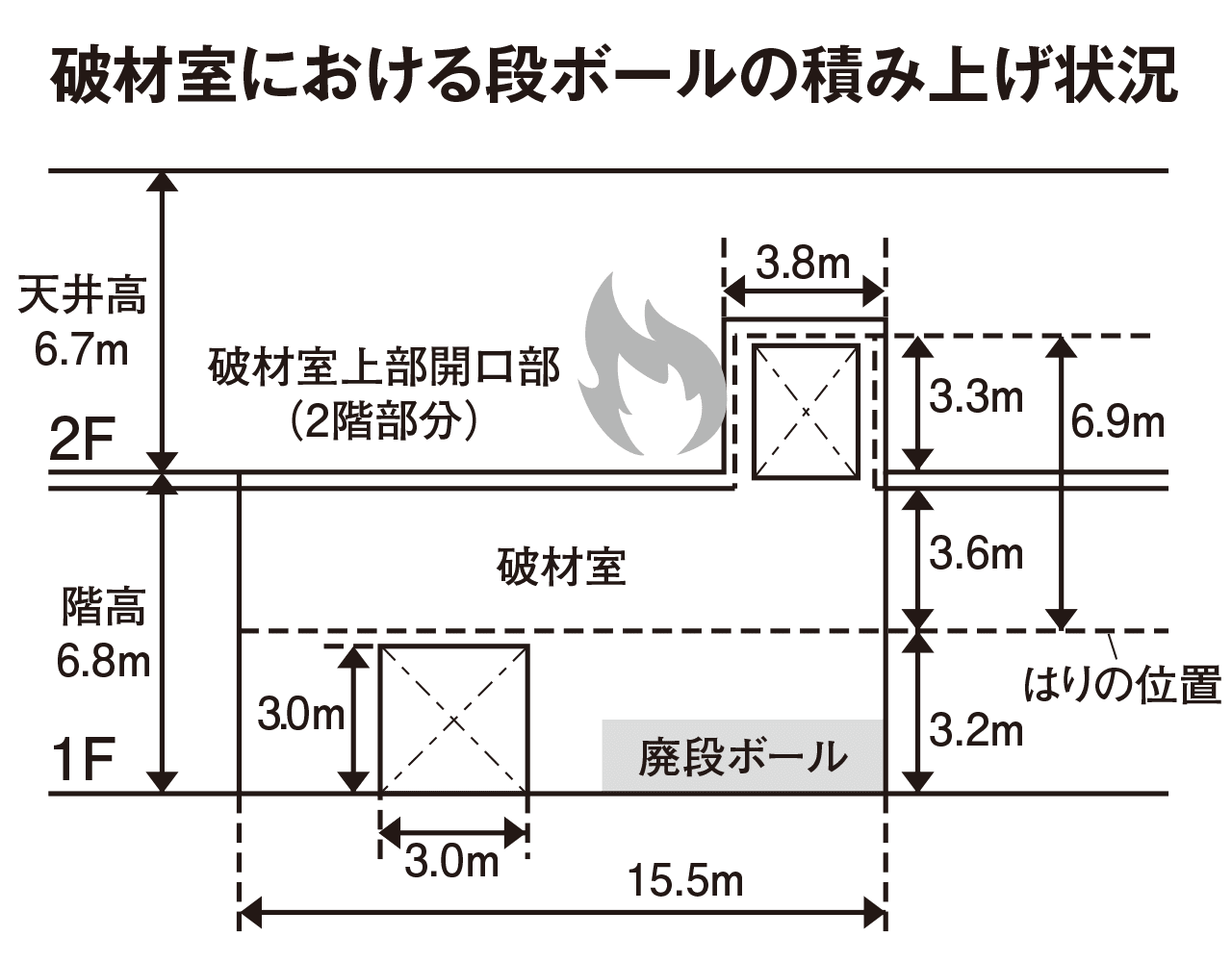

Q.出火が発覚した状況として、従業員が9時頃に破材室で焦げくさい臭いを感じ、同時に炎を見たとされている。微小火源であれば出火時間は8時50分頃と推定できるがこの時の通報状況は?

A

通報は9時14分で「段ボール集積所で火災が発生し、広範囲に燃えている。従業員が初期消火中」という内容。その通報で、その内容から出場した隊員は「これは燃えている。大変な活動になる」と覚悟した。

Q.最先着隊はどのような活動をしたか?

A

最先着隊は三芳化学隊で、出場から1分で黒煙を確認し、9時21分に現着。敷地が広大で建物は巨大だが、入口は南側の道路に面した2カ所のみで、倉庫前面に活動スペースがあった。従業員の誘導で南側から敷地内に入り、破材室がある北西側にぐるっと回りこむと、まずガンタイプで1線延長した。すでに従業員が屋外消火栓で初期消火に当たっていたが、水圧が不足し制圧できない状況であった。現着後約2分で放水を開始し、出火元の火勢はかなり収まったように感じた。

Q. 出火時、巨大倉庫内には従業員ら421名が在館していており、初期消火に当たった方は負傷してしまったが全員避難できている。この現場において避難の指示や把握はどのようにしたのか?

A

指揮隊が到着時、在館者は南側の出入口に列を作って順次避難しているところだった。当初の情報では在館者は390名とのことであったが、最終的に倉庫関係者の情報により、出入りの業者を含めて421名であることを確認した。

Q.指揮隊は9時24分に現着しているが、2階への延焼状況はどの段階で把握したのか?

A

破材室へ直行すると、火点室自体は3分程度で制圧できていたが、2階とつながるシューターから2階へすでに延焼していた。この時突然、北面2階の開口部から爆発的に黒煙と火炎が噴出、さらに壁面が急速に変色し始めた。北側2階への屋内階段から進入を試みるも、伝送路異常によりパニックオープンドアが作動せず進入できなかった。西側から北側へ向かう側は火災の最盛期に入っており全く近づける状況ではなかった。唯一、ベルトコンベヤが2階に通じていたので、危険だがベルトコンベヤの電源を遮断し、ベルトコンベヤに三連はしごを架梯し、これを伝って2階に進入し放水を開始した。ベルトコンベヤを上るとちょうど北側に出るので、隊員は南側に延焼している火災に対して、北側から徐々に追うような形となった。延焼速度が速く、延焼経路に対して迎え撃つ形の放水は到底できなかった。破材室のシューターに面した柱は1000度を超える輻射熱だったため、そこには放水は行えなかった。

Q.破材室上部の2階では、防火シャッターが機能せず延焼拡大してしまったと言われている。北側エリアを制御している第一系統では、9時21分には熱感知器の伝送路異常が発生し、感知器の信号が防火シャッター用中継器へ伝送できなかったため、以降防火シャッターが機能しなかったとしているが、富士見1が苦労して2階に1線を延長して放水している。もしシャッターが機能していれば延焼阻止できたと思うか?

A

この現場では、収容物が区画を形成するシャッターに密着するほど満載されており、その収容物が加熱されたシャッターの熱によって引火し燃えている様子を見た。このことから、第一系統の防火シャッターの区画が形成されていたとしても、突破されていたのかもしれないと考える。また、区画が明確でなかったため、延焼経路の予測が全くつかなかった。出火当日の夕方、鉄扉が熱で変形し隙間ができており、そこから覗くと炎が渦巻き、その様子はまるでかまどで炭焼きをしているような感じだった。また放水は火勢が強すぎて焼け石に水のような状況で、身の危険を感じるような防ぎょ活動だった。

Q.2階は消防隊進入口がなく、外部からは放水が困難だったと思うが。

A

16日の夜、消防隊が手持ちのエンジンカッターで2階の外壁に穴を開けようとしたが、壁が厚く小さな穴をあけるだけで20分以上かかる状況だったので、過去に産業廃棄物置場火災などで協力を要請したことがあった建設会社に建造物解体用重機を要請することにした。この会社の社長が過去に三芳町の消防団長だったことから早期に対応してもらい、17日には16カ所、21日には5カ所、22日には10カ所を破壊し開口部を設定することができ、有効な注水が可能となった。

Q.災害発生状況を無線で傍受し、9時46分に応援要請を待たずに埼玉西部消防局から指揮支援隊と消火隊が出場したと聞いているが、実際はどうだったのか?

A

埼玉県下消防相互応援協定に基づき、隣接本部は自動的に出場することになっている。次いで他本部から屈折放水塔車やはしご車が出場してくれた。埼玉県では県内を4ブロックに分け、各ブロック長の本部は災害規模が大きそうだと判断すれば先行指揮隊を出場させ、さらなる応援の要否や発災地の指揮隊の目が届かない場所で指揮をとることとしている。また、埼玉県特別機動援助隊は市町村長が埼玉県知事に部隊を要請するもので、今回はさいたま市消防局を含め10消防本部から11隊が出場し、重機によるシャッターの排除や照明活動、放水補助を行った。

Q.消防水利については十分だったのか?

A

現着から1時間程度までは、建物敷地内の消防用水4基、敷地外1基、南側道路上の8基の消火栓使用により水量は確保されていた。その後口数の増強や梯上放水や放水銃などの使用が重なり、十分な水量が得られない状況が発生した。このため三好町水道課へ配水圧力の増圧を依頼し、通常0.43MPaから0.45MPaに増圧されかなりの改善につながった。

Q.今後の対応策は?

A

本部としては持てる消防力を最大限に活かし火災防ぎょができたものと思っているが、今後はより綿密で迅速な活動ができるよう、特別な消防対象物には警防計画を十分に見直し、事業者と連携した訓練を実施していきたい。

Q.全国の消防隊員に伝えたいことは?

A

私たちがこの巨大倉庫火災で経験し、当本部にもたらしたものははかりしれず、今後の消防活動に十分活かせるものと思っている。このため他の地域や後輩たちの役に立つようプロジェクトチームを立ち上げ検証作業を行っている。その結果が出た時には皆さんと一緒に具現化を図っていきたいです。

次のページ:

まとめ