ファイナンシャルプランナーが「資産形成」の基礎知識を解説

2025年12月3日水曜日の20時から21時までの1時間、Jレスキュー読者の消防職員限定で無料のマネーセミナー『消防隊員のための賢い資産形成術〜家族と自分の未来に備えるお金の知識〜』をオンラインで開催します。

消防隊員のキャリアや収入面を考慮した上で、経験豊富なファイナンシャルプランナーの講師が、「資産形成」の基礎知識について解説します。

講師はテレビなどのメディアにも「お金の専門家」として出演しており、特にNISAやiDeCoの活用をはじめとした資産運用のお話は、初心者の方に大変わかりやすいと評判です。

資産形成に興味のある方に役立つ入門的な内容となりますので、どなたでもご参加いただけます。

自分の老後や家族のために必要なお金の知識をつけたい方におすすめです!

セミナーを受けたい方は、下記のWebページから事前に申し込んで、あとは当日に配信用URLにアクセスするだけでOKです。

※セミナー内の商品サービスへの勧誘は一切ありません。FP講師による無料の個別相談をお申込みの場合は、個別相談のご案内を講師から直接行わせていただきます。

※本セミナーは上記リンクから参加申し込みをお願いいたします。(アクサ生命のセミナー申込用ページに飛びます)

・本セミナーはイカロス出版株式会社が集客をし、アクサ生命保険株式会社が開催いたします。

・参加する方の画像、音声は公開されません。講師からも見えません。

・匿名やニックネームで参加できます。

・セミナー内の商品サービスへの勧誘は一切ありません。

・FP講師による無料の個別相談をお申込みの場合は、個別相談のご案内を講師から直接行わせていただきます。

◆セミナー概要

【Jレスキュー読者向け無料セミナー】消防隊員のための賢い資産形成術〜家族と自分の未来に備えるお金の知識〜

・日時:2025年12月3日(水)20時~21時(60分間)

・料金:無料

・形式:オンライン(Zoom)

・主催:アクサ生命保険株式会社

(※アーカイブ配信はありません。当日のライブ配信のみになります)

◆セミナー内容

●公務員でもお金が足りない?資産形成の必要性について

●消防隊員における資産形成のポイント(重要性とメリットは?)

●リスクとリターンのバランスの取り方

●投資の基本と種類(株式、投資信託、積立NISAなど)

●具体的な行動の仕方と継続的な資産管理のコツ…など

◆参加方法

上記の「*お申し込みはこちら!」、または以下のリンクから事前にお申込みください。参加用のURLが記載されたメールが自動で届きます。

https://www.axa-life.jp/seminar_enquete/index.php?key=ak7dkhg02YGz&bai=Jrescue20251203

(※アクサ生命のセミナー申込用ページに飛びます)

◆視聴方法

・PC、タブレット、スマートフォンどちらからでもご参加いただけます。

※資料の投影を行いますのでPCからの視聴を推奨します。

※携帯から視聴される場合は事前に、無料アプリ「Zoom」のインストールをお願いします。

《Zoomアプリのインストールはこちら》

iPhone

「Zoom workplace」App Store (apple.com)

Android

「Zoom workplace」 Google Play

◆講師プロフィール

株式会社グッドウイン ファイナンシャルプランナー

木田信也さん

きだ・しんや/大手総合商社で商社マンとして勤務後、外資系金融機関に転職。

お金の専門家であるファイナンシャルプランナー(FP)として活動し、主にセミナー講師として全国でマネーセミナーを開催した。

現在は総合保険代理店である株式会社グッドウインに在籍し、資産運用や家計管理、その他さまざまな金融に関する情報を発信。

現在の不安定な金融・経済状況だからこそ、FPの必要性を感じて日々活動している。

【講師からのメッセージ】

初めまして。ファイナンシャルプランナーの木田です。

投資についてたくさんの情報があふれている今だからこそ、正しい金融知識を身につけることはとても大切です。

今回のセミナーでは投資の基本から丁寧に解説するので、初めて投資・資産形成について話を聞く人にも安心して受講いただけます。

みなさんで将来のことを一緒に考えましょう!

ウェビナーに関するお問い合わせ先

アクサ生命保険株式会社 市場開発部

〒108-8020 東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー

TEL:03-6737-7240(平日9:00~17:00対応)

募集番号:AXA-C-251111-1007

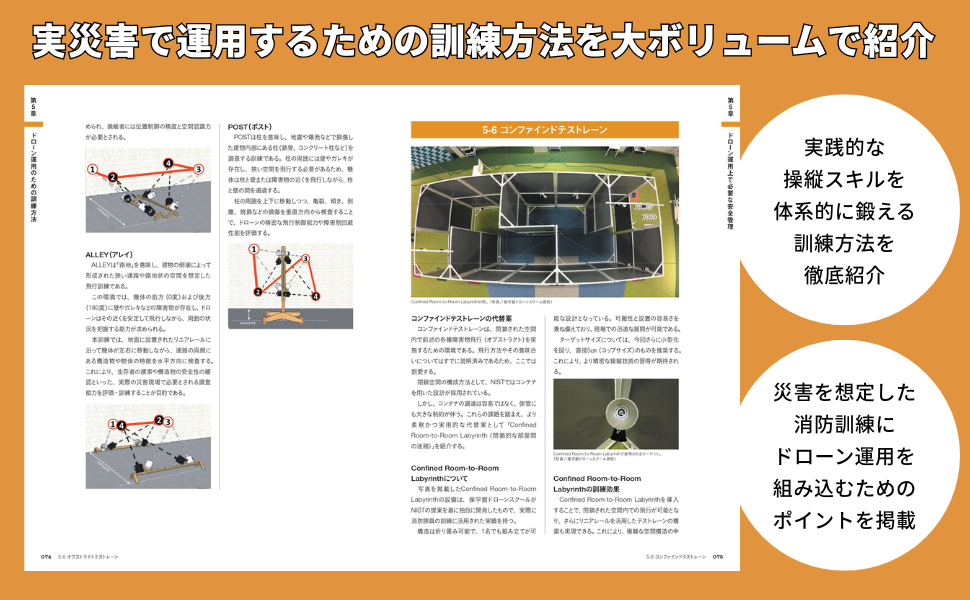

ドローン活用のための必携書!

Jレスキュー特別編集のイカロスMOOK「消防ドローン Perfect Book」を2025年9月27日に発売します!

さまざまな消防本部で導入が広がっているドローンですが、取材していく中で有効に活用できていないと感じている消防本部が多いと感じました。そこで、ドローンの活用を目指している消防本部と、これからドローンを導入しようと考えている消防本部向けに、ドローンを運用することによってどんな情報が得られるのか? どのような活動ができるのか? 機体の種類は? 関連資機材は何を準備するのかなどの情報を1冊にまとめました。

また、ドローンの操縦技術向上のための訓練方法に加え、消防の想定訓練の中にドローンによる情報収集を組み込むための方法も収録しています。

さらに、積極的にドローンを活用している消防本部の運用事例を、火災調査、建物火災、高層建物火災、林野火災、水難救助、土砂災害といった災害別で紹介しています。

また、注目の話題として、年々進化を続ける総務省消防庁の「ドローン技術指導アドバイザー研修」の現状や、今年から技術開発が一気に動き出した放水ドローンの話題、新しいドローンの活用方法「給電式照明ドローン」を紹介する記事、そして埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故現場でトラック運転手の位置を特定したドローンの活動について、トピックス記事として掲載しています。

ドローンを使いこなす前に生じると思われるさまざまな疑問を解消できるように、このムックを作りました。それらの疑問に対する答えと、ドローンを活用するための道しるべにできるムックです。

ご興味のある方はぜひお近くの書店、またはAmazonなどのインターネット通販でお買い求めください!

我々安渡消防の元にやってきたスタウト積載車は早速地区内の巡回や避難所からの食事受領等に、その小さな車体を活かし活躍し始めました。残存した安渡1号車より小回りが利いたため、普段はスタウトを使う事が多くなりましたが、小回りが利くとは言えハンドルはパワステではない重ステ、座席はリクライニングしない、シフトレバーはコラム式マニュアルといった車なので、私の年代より年下の団員は運転に苦労していたようでした。

当初は普代村消防団第三分団表記のままだったスタウトも大槌町の所有に名義変更となり、大槌町消防団の名を纏い第二の車生をスタートしました。その後、消防無線機の取付けが行われ、分団ではモーターサイレン断続吹鳴装置、後部赤色警光灯、警鐘の艤装、標識灯へ『アンド』の名入れを行い名実ともに安渡2号車となりました。

スタウトの火災出場は、平成23年8月14日の大槌町吉里吉里地区で発生した民家火災への出場が大槌町に来て唯一の火災出場で消防車現役としても最後の火災出場でした。この火災には私もスタウトで出場し、放水はしなかったものの先着し放水していた安渡1号車の支援に当たりました。その他の出場としては津波警戒として平成24年3月14日の三陸沖地震による津波注意報、8月31日のフィリピン沖地震による津波注意報、12月7日の福島県沖地震による津波注意報、平成25年2月6日のサンタクルーズ諸島沖地震による津波注意報と4回出場し、避難誘導広報や警戒監視に当たりました。ただこの頃は避難誘導と言っても我々の安渡地区は津波でほぼ全滅し、ほとんどの住民が仮設住宅で暮らしていたことから、日中の時間帯であれば海岸部にいる漁業者や工事関係者に対する避難広報が主となっていました。

スタウト積載車は普代村でも海岸部を管轄する太田名部地区で活躍し、東日本大震災大津波から逃れ、一度引退後は大槌町安渡地区に活躍の場を移しカムバック、最後まで津波対応と住民を護るために奔走しましたが、平成25年3月、新しい安渡2号車の配備に伴い遂に現役引退となりました。前号でも書きましたが本来であれば何処か引き取り手があり保存等が叶えば良かったのですが、それもできずに私と車好きの団員でスタウトのパーツ等を取り外し記念に残しています。赤色警光灯や消防団徽章は屯所倉庫にありますし、積載していた小型動力ポンプは備品外となりましたが、現在も稼働状態を維持し『太田名部号』として安渡予備ポンプとなっています。私は、STOUT2000のエンブレムを記念に保存しています。平成25年には消防団発足120周年を記念して日本消防協会が製作したカレンダーに縁があってスタウト積載車の写真も掲載していただく栄誉に浴したものの、最後はひっそりと解体屋に引き取られました。私は東日本大震災大津波後の大変な過渡期に共に活動したスタウト積載車を決して忘れることはありません。

20年ぶりの再会

東日本大震災大津波で流失した消防ポンプ車(安渡2号車)の代わりに支援車両として配備された、トヨタ・スタウト小型動力ポンプ付積載車の事を書きます。

東日本大震災により岩手県大槌町ではポンプ車3台、積載車1台、防災広報車1台が流失または焼失し、消防団員は車両がない状態で被災直後の活動を強いられました。我々も分団のポンプ車2台と仲間11名を失い、生き残った団員と安渡1号車で懸命に活動を続けていた最中、岩手県消防協会を通じ県内各自治体から支援消防車両が来るとの情報が届きました。当初は支援貸与車両なので返還があるとの話でしたが結局返還した車両は1台のみでした。

そして2011年(平成23年)4月11日の車両交付日となり、私は分団長と車両受領に向かいましたが、やや出遅れた感じで交付場所に到着した時にはすでに他の部がそれぞれの支援車両に目星を付けており、古いけど存在感を放つスタウト1台が残っていました。

支援車両は岩手町、花巻市(2台)、普代村、洋野町から小型動力ポンプ付積載車が来ており、このうち洋野町車両のみ返還が必要な貸与車両でした。

かくして我々安渡消防には普代村から譲渡された、トヨタ・スタウトの小型動力ポンプ付積載車が配備される事となり、私としては比較的新しい車よりオールドタイマーのスタウトに乗れる事を嬉しく思いました。

実は私は普代村のスタウト積載車とは初対面ではなかったのです。今から20年以上前でしょうか、消防愛好家仲間から「普代村にスタウト積載車がまだある!」と聞き、消防演習を参観撮影に行きました。大槌町にあったシングルキャブのスタウト積載車ではなく、ダブルキャブのスタウト積載車を見て感動し「運転してみたいな」と思いながら、分列行進や火災防御訓練で存分に撮影した写真は津波で流失してしまいましたが、まさかあのスタウト積載車が支援車両で来るとは思いもよらず、大槌町に来てくれて有難うと思いました。私は颯爽とスタウト積載車に乗り込みコラムシフトのギアを入れ仮屯所に戻りました。スタウトを見た分団員達は、古い車だとか、味があって良いとか賛否両論ありましたが、これから相棒として活動し大槌町で第二の車生を送る事となったスタウトを歓迎していたようでした。早速スタウト積載車は普代村第三分団の表記のまま、瓦礫の残る安渡地区内巡回や避難所からの食事受け取りに活躍する事となります。

この頃は震災津波から1カ月経過し消防車は元より、消防団員個人の被服や装備も支援物資が届き、花巻市消防団の活動服、大阪各地の消防の防火衣や防火帽、市川市消防局の私の知り合いと有志の方々からの防寒衣や活動服を纏って消防団活動を行い、復興に向けて歩み始めたのでした。

スタウト積載車のその後の活躍は後編にて!

大阪市消防局は2025年10月15日、大阪・関西万博の会場内に設置していた「大阪・関西万博消防センター」の解散式を同センター内の作戦会議室で開催した。

解散式には同消防局の局次部長、此花消防署長、大阪・関西万博消防センター職員の合計48名が参加。同センターの下正博之所長から橋口博之局長に任務完了報告が行われた。

その後、橋口局長は、「この万博消防センターに配置されてから約9カ月半、万博開催地の基礎自治体である大阪市消防局としての消防責任を果たすために、万博消防センターに集まった皆さんが一丸となり、的確に決められたことをしっかりとやりとげたこと、また、新たな消防拠点として、決まっていないことを決め、細部の運用を調整して実行してきてくれた結果、大きな事故もなく、無事に閉幕を迎えることができたことに感謝している」と述べ、同センター職員をねぎらった。

大阪・関西万博消防センターは、万博開催期間中に会場を含む夢洲内で発生した約1100件の救急事案と約40件の火災や救護、救助事案を中心に対応した。

増加する救急出動件数への対応を目指す

東京消防庁杉並消防署は2025年10月9日、同署で7隊目となる「高円寺第2救急隊」の運用を開始し、地域住民を招いた発隊式を開催した。

式典には杉並区長や都議会議員、医療機関関係者、協働団体の代表、地域住民らが出席。新たに配備された救急車を披露するとともに、車両に搭載された救急資器材の説明が行われた。

同署では、年々増加する救急出動件数に対応するため、体制強化の一環として高円寺第2救急隊を新設。式典では、救急現場の現状や課題について理解を深めてもらう機会ともなった。

出席者からは日頃の救急活動に対する感謝の言葉が寄せられ、救急隊員たちは地域の安心・安全を守る決意を新たにした。

▼関連サイト

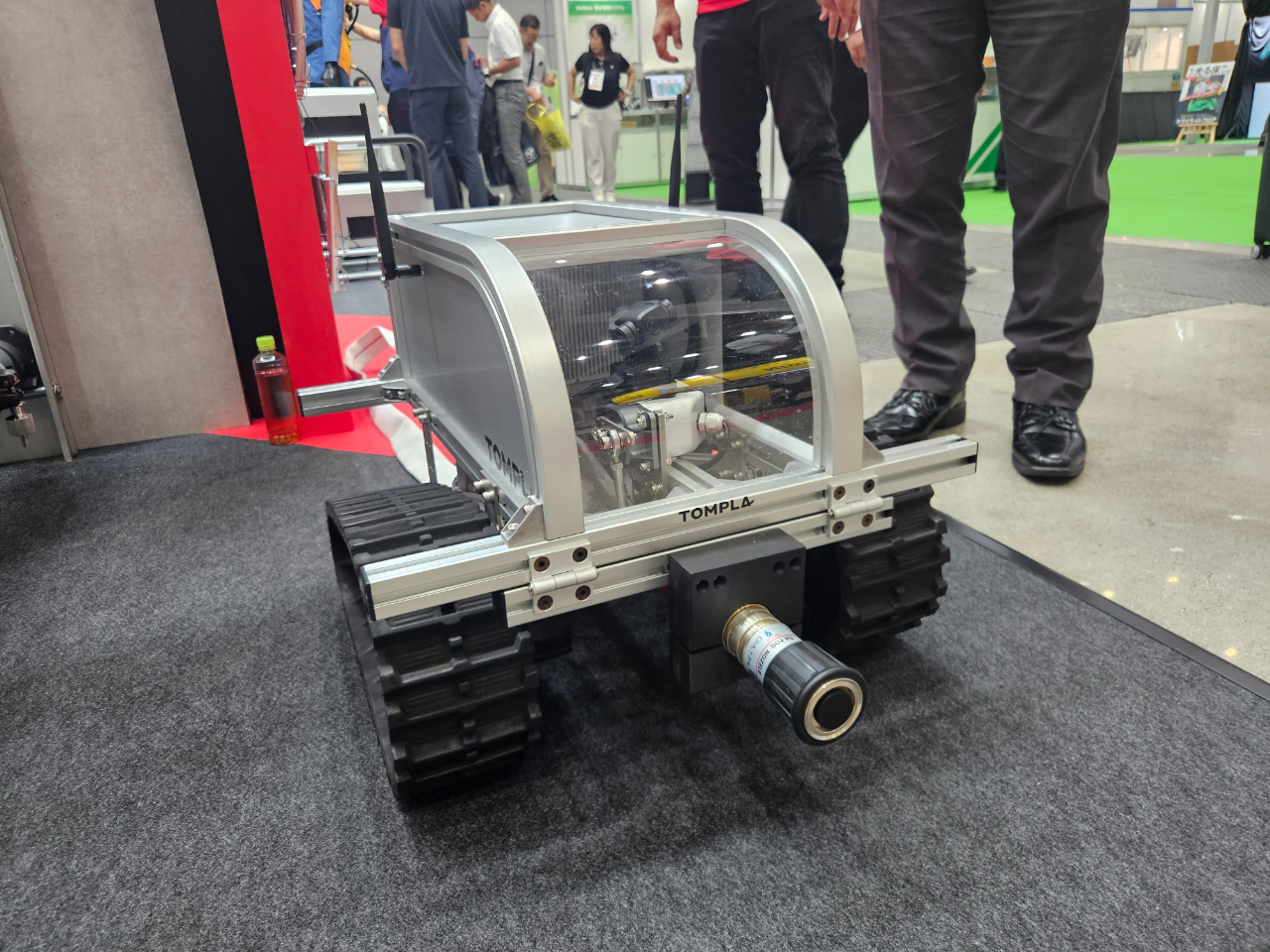

工場火災等での使用を想定した放水支援ロボ

株式会社赤尾のブースで展示されていたのは、国内で自律巡視ロボティクス開発等の事業を展開しているTOMPLA株式会社が開発中の放水支援ロボット「Auto Porter Rescue」。機体の大きさは縦・横・高さが各約60cmで、40mmホースを接続して放水を行える。工場やトンネル内部など進入リスクの高い場所での火災で使用することを想定している。

無線コントローラーで機体の移動操作、放水角度の調整、機体前部に設置したカメラのチルト操作を行う。見通しが良い場所であれば、150m程度まで離れても操作が可能だ。オプションで段差が多い・大きい場所向けのクローラー変更と、赤外線カメラの搭載に対応する。

狭小空間の検索向けドローン

こちらも赤尾のブースで展示されていたTOMPLAが開発中の屋内向けドローン「Small Doctor 02」。

非GNSS(Global Navigation Satellite System:全球測位衛星システム)環境の屋内や地下空間での使用を想定したドローンで、トンネル内や工場のダクトなどでの点検に使用することが想定されているが、消防においては即時進入ができない建物内や、地震で倒壊した建物内、CBRNE災害時の初動での情報収集といった用途での活用が見込まれる。機体の全長は約30cm、幅は約25cmで、60cm幅の空間における飛行が可能となる。飛行可能時間は約15分だ。

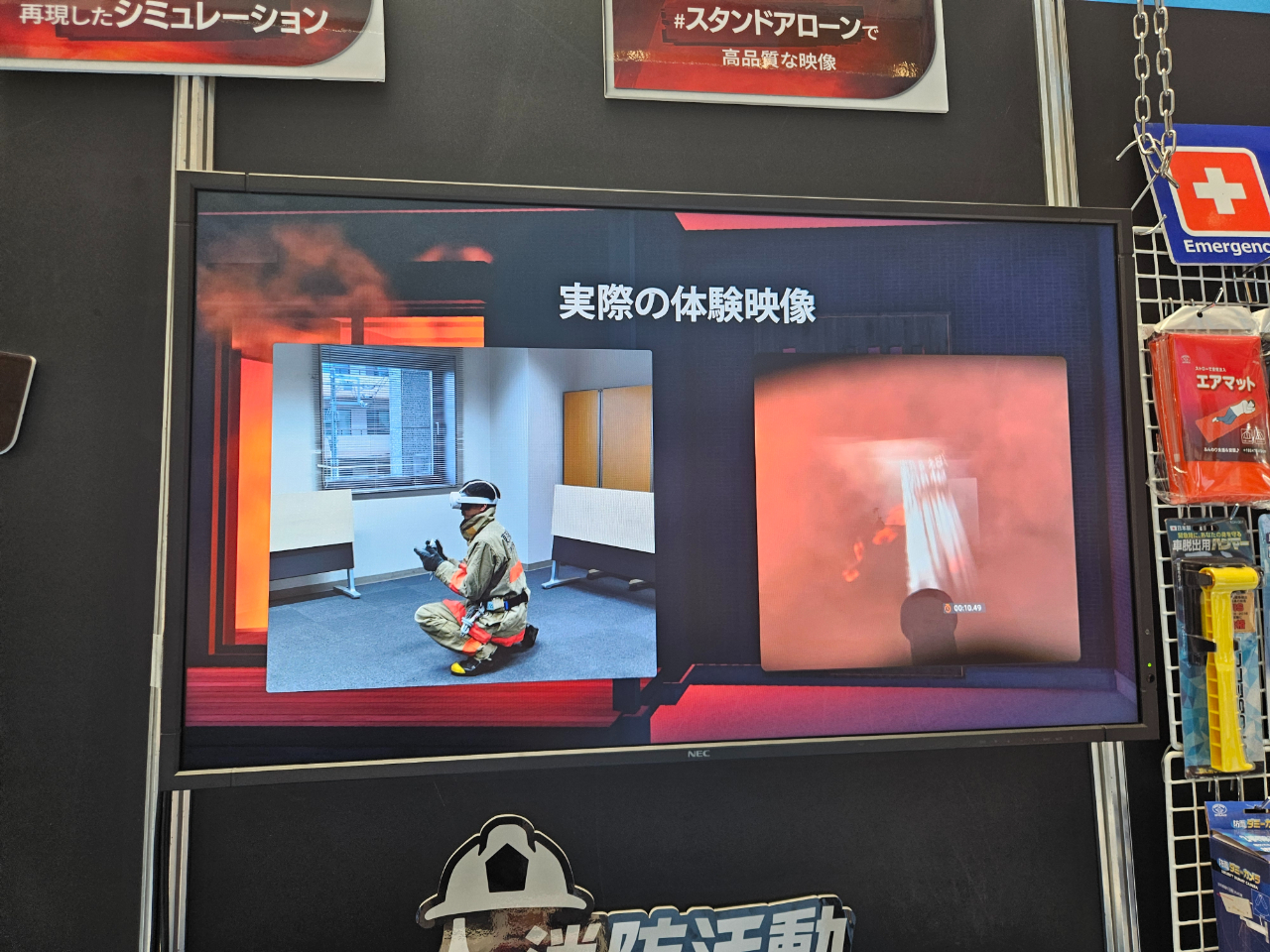

東京消防庁で使用されているVR消火訓練

東京消防庁消防学校の初任科でこの秋から使われている仮想現実で消火訓練を実施するためのシステム「消防活動訓練VR」。開発したのは株式会社マンカインドゲームスだ。

VRゴーグルを装着し、両手に持ったコントローラーを操作して消火活動の訓練を行える。初任科で火災現場がどのようなものかを知るためのツールとして使用されており、同社は他の訓練のVR化も目指していく方針だ。

次のページ:

消防団向けの資機材も

東京消防庁×三菱重工が開発中の消火ドローン

三菱重工業株式会社は東京消防庁と共同研究開発中の消火活動用ドローンのテストモデルを展示。大きな幅がある金属製の耐熱ローターガードが特徴的だ。

機体の幅はバンに搭載するため1.4mとしており、主に建物の4~6階での消火活動を想定しているため有線給電方式となる見込みだ。30mmホースで給水し放水を行う。放水性能は、水平距離で12m以上の飛距離で消火に資する継続的な放水をすることとしており、写真の筒先はスムースノズルが装着されているが交換が可能となる。

また、ノズルとホースを装着している部分を消火薬剤投てき用に換装することができ、薬剤投てき型にした場合は水平距離で5m以上離れた距離から1平方メートルの標的に対して消火薬剤を投てきすることを想定している。

扇形状の放水が可能なノズル

櫻護謨株式会社のブースで展示されていた、株式会社Right Rescueが日本総代理店を務めている「HENノズル」。直状放水と扇形状の放水が可能で、それぞれの放水の切り替えはノズルの先端を90度回転させることで行える。

ノズル先端は6種類あり、5種類の切り替えタイプとスムースノズルタイプがある。また、オープンとシャットを行う持ち手側も3種類あり、放水したい流量に応じて先端と組み合わせて使用する。

水中検索で活躍する装置

株式会社マニソニアスが展示していたのは画像鮮明化装置「IVCS」。水難救助隊員が装着したカメラが撮影した映像をリアルタイムで解析し、画像を鮮明化させる。濁っていたり見通しが悪い水中の映像も同装置によって映像がわかりやすくなるため、指揮本部のモニターなどから水中検索中の隊員に指示することで効率化に寄与する。藤沢市消防局と実証を重ねている製品だ。

次のページ:

大流量放水を行う消火ロボット

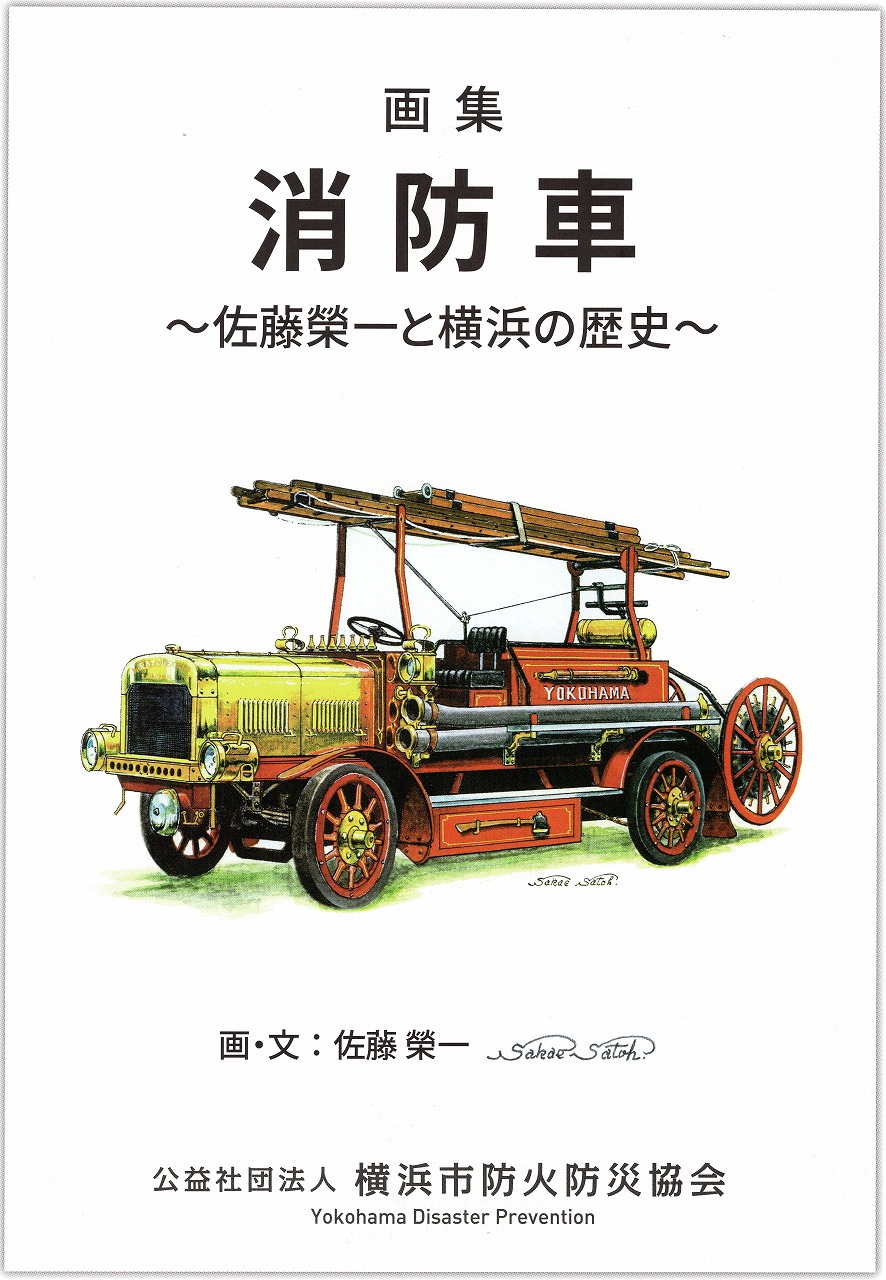

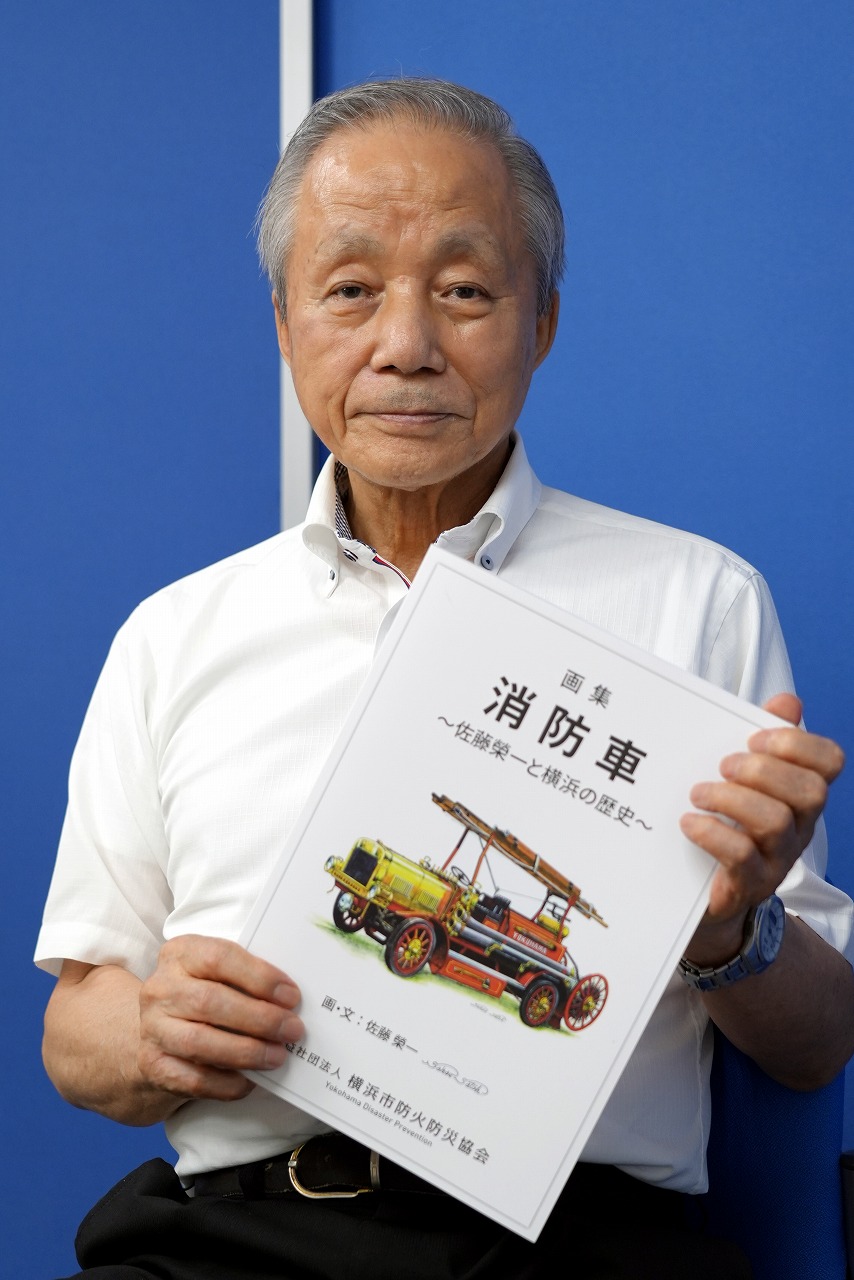

未来への羅針盤として描いた、102点の消防車たち

消防車との出会いは一台の「アーレンフォックス」

1965年に横浜市消防局へ入局した佐藤榮一さん。翌年、初代加賀町消防団長の増田清氏の案内で、市内展示中の希少なアメリカ製のアーレンフォックス消防車を初めて目にしたという。

「その美しさに魅了された」と佐藤さんは振り返る。横浜には1919年に2台が輸入された記録があるが、実物も写真も残っていなかった。「精密なイラストがあれば、資料発見のきっかけになる」との思いで、その姿を細部まで再現した。

描き続けた50年 後輩への“贈り物”

以来、消防車への情熱とともに、正確かつ美しいイラストを描き続けた。1970年代からは横浜消防の機関誌の表紙を毎月担当し、ポスター制作なども多数手がけた。その集大成が、この画集だ。

収録された作品には、日本初の救急車、高層ビル対応のはしご車など、消防の進化を物語る車両が並ぶ。解説には、現場で見て学び、記録してきた“生きた歴史”が息づく。

佐藤さんは若い頃に一度、イラスト制作を通じて漫画家・やなせたかし氏と交流する機会があった。作品を見せた際にアドバイスも受けたという。

職場では「本当に伝統ある良い消防をつくろう、と上司から多くを教わった。いつかその歴史を形にし、後輩に引き継ぎたいと思ってきた。どこから描くかって? いつもタイヤから描き始めるんですよ」。そう笑う佐藤さんだが、その言葉の奥には、消防の未来を託す強い願いがある。

消防の過去を描き 未来を照らす

佐藤さんは最後にこう語った。「消防はこれからどのように変わっていくのか。現役消防士のみなさんにも考えてもらいたい。この画集が、未来の羅針盤になれば」。

半世紀の記録は、単なるイラスト集ではない。そこには、横浜の街を守り続けた者だけが描ける、魂の記録が詰まっている。

Profile

佐藤 榮一Sato Eiichi

1942年(昭和17年)北海道室蘭市生まれ。陸上自衛隊北部方面総監部、いすゞ自動車研究部金属材料研究課を経て、1965年横浜市消防局に入局。35年間の在籍中、教育や救助をはじめ数多くの部署において多岐にわたる新規事業の企画立案に携わり、消防局の礎を築いた。消防局退職後、民間企業勤務を経て、消防時代の実績が評価され、桐蔭横浜大学法学部客員教授に就任。防災·生活安全「我聞塾」を主宰し現在に至る。横浜市青葉区在住。

▼関連リンク

相模台病院に高規格救急車を寄贈

座間市消防本部が無償譲渡

座間市消防本部は2025年(令和7年)5月23日、医療法人興生会相模台病院に高規格救急車を無償で譲渡した。今回の寄贈は、地域医療の充実と災害対応力の向上を目的としたものである。

高規格救急車は、広い車内空間と充実した資器材収納スペースを備え、救急救命士による高度な処置を可能とする車両。同消防本部は令和6年度に救急車の更新を行い、非常用として運用していた高規格救急車の配置を見直した。その際に、相模台病院から「救急患者搬送専用車両として有効活用したい」との要望が寄せられた。

相模台病院はこれまで、市職員や消防職員の健康診断や救急救命士へのワクチン接種などで協力関係を築いてきたほか、県北・県央地区MC協議会では中心的な役割を担い、病院と消防の連携強化、救急医療体制の質の向上に貢献している。

今回の寄贈により、相模台病院から他の医療機関への転送搬送や、大規模災害時の傷病者搬送など、地域の救急・防災体制のさらなる充実が期待されている。

同消防本部は、「病院と消防が一体となり、市民の安全・安心を支える体制をより強固にしていきたい」とコメントしている。

▼関連サイト

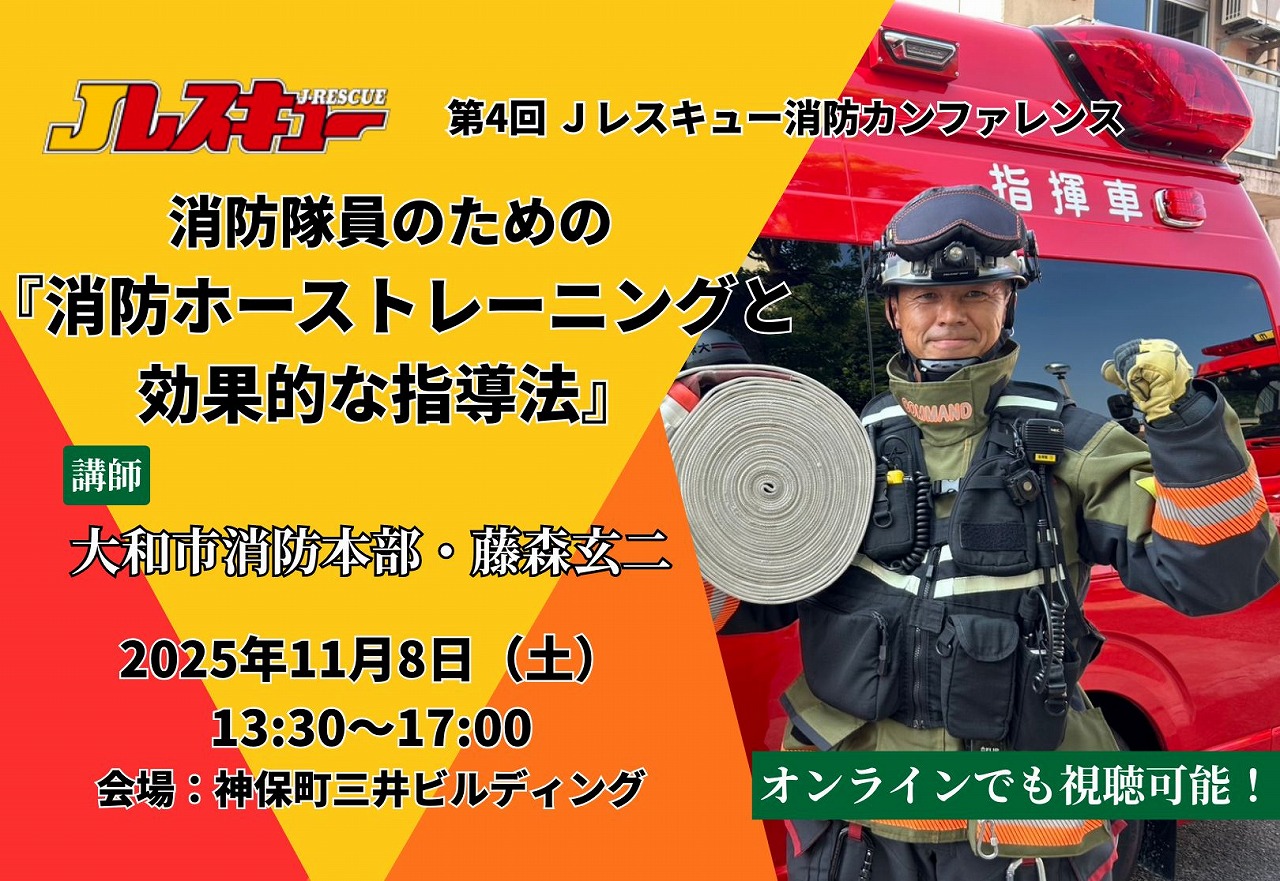

第4回消防カンファレンスは「消防ホーストレーニングと効果的な指導法」

Jレスキュー編集部は、2025年11月8日土曜日に消防職員向けのイベント「第4回 Jレスキュー・消防カンファレンス」を開催いたします。

今回のテーマは、「消防ホーストレーニングと効果的な指導法」と題し、大和市消防本部の指揮隊長である藤森玄二氏が登壇します。

消防活動の基盤である「ホーストレーニング」に焦点をあて、現場に直結するノウハウを徹底解説します。

日頃の訓練をどう組み立てるか、どのように指導すれば隊員に伝わるか――。

そのヒントを、講義と臨場感あふれる映像でわかりやすく紹介。実技がなくても、まるで現場にいるかのように体感できるプログラムです。

プログラム内容

- ホースを極める! 実戦力を鍛えるホーストレーニングとは?

- 特性を知り、操り、活かす

- ホースは仲間だ! ホーストレーニングの効果について

- 訓練方法と伝え方について、ホーストレーニング講座

- 元気が1番・笑顔が2番! ホーストレーニング完全マスター

- 消防魂を磨く! ホーストレーニングのすべて

理論と実践を結びつけた充実の内容で、明日からの訓練にすぐ活かせるアイデアが満載。

ホースを「道具」から「相棒」へ――。その意識を変える一日を、ぜひ会場で体感してください。

Profile

大和市消防本部

藤森玄二

1971年生まれ(54歳)

・平成3年9月1日日拝命。平成22年総務省消防大学校 第62期救助科

・警備二課 第二指揮隊 主幹兼隊長。

・消防隊、救助隊、指揮隊、管理課(日勤)を経験し平成29年4月から本署消防隊長、令和元年警防課、西出張所消防隊長、南分署消防隊長、令和7年4月本署、指揮隊長、現在に至る。

講師・藤森隊長のインタビュー記事はこちら!

「隊長のリーダーシップ」インタビュー01 藤森玄二

前回より、参加方法に「オンライン参加・視聴」をご用意いたしました。会場への来場が難しいけれど、藤森氏の講演内容が気になるという方は、オンライン参加でご参加いただけます。オンライン参加の場合は参加料金をお安く設定しております。

さらに今回より公費でのチケット購入も可能となりました。(チケット販売サイト「Peatix」では公費購入はできません)公費購入の場合はイカロス出版営業企画課(nakano-ka@ikaros.co.jp)中野まで。お問い合わせ電話番号は03-6837-4662。

開催概要

日時:2025年11月8日(土)13時30分~17時00分

場所:インプレスグループ セミナールーム(東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング 23階)

対象:消防職員限定

規模:1日間、会場参加者上限40名

参加費:会場=6,600円(ドリンク付き、税込み)、オンライン=3,300円(税込み)

主催:Jレスキューイベント運営委員会

お申し込みは消防職員のみに限らせていただきます。当日、ビルのエントランスで身分確認をさせていただきます。

お申し込みは下記のURLで受付中! お申し込み受付は先着順とし、定員になり次第、締め切らせていただきます。

消防職員の皆さまのご参加をお待ちしております!

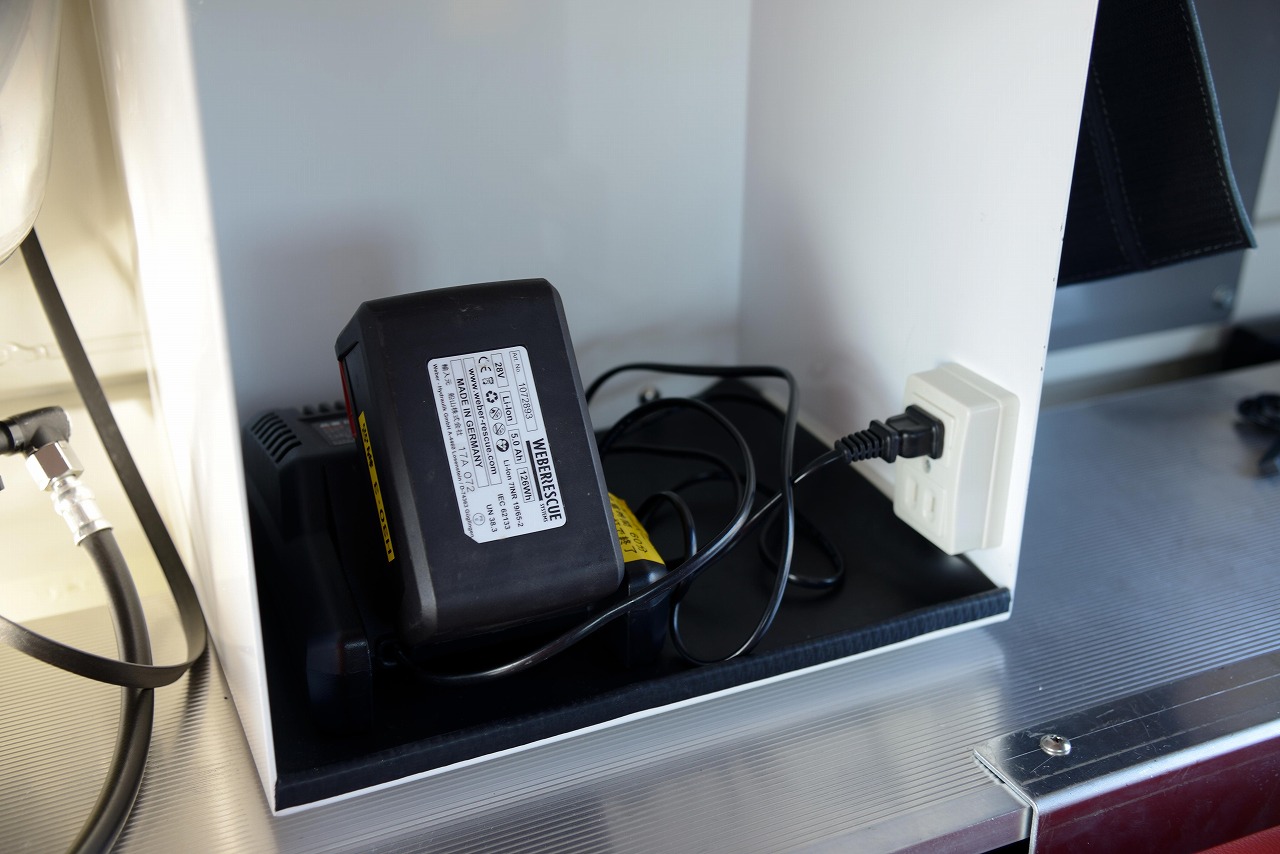

車庫内待機時にも電源を供給する

消防車両は車庫内待機時には、車両に電極供給用の受電コンセントを接続して電源を供給している。この受電コンセントは車両右側前方や車両後方に設けられており、ここから分岐されて各所に電源を供給している。供給先としてはオイルパンヒータ、水槽・配管ヒータ、バッテリー補充電装置、車内電装類・コンセントなどがある。

まず、オイルパンヒータは主にフルパワーPTOを有している消防車専用シャーシに設けられており、エンジン下部にあるオイルパンに電熱ヒータを取り付けてあり、待機時にオイルパンを加熱しておくことでいわゆる暖機運転に近い状態にして始動時等のエンジン状態を良好な状態に保っている。

同じく水槽・配管ヒータは厳寒時において水槽や配管が凍結するのを防ぐために加熱するものである。これらについては別にスイッチが設けられていることがあり、冬季以外では切断することも可能である。

バッテリー上がり対策のほか車内機器の充電も行う

バッテリー補充電装置は、待機時のバッテリー自体の自己放電や車内各種電装類で使用される電力を補充することで、バッテリー上がりを防ぐ装置である。近年では車両に装備する電装類が増えるにともない、電源使用量が増大して、バッテリーへの負担が大きく、バッテリー上がりが問題視されるようになっているが、その対策の一環でもある。

待機時の電源供給の必要性としては、出場指令や地図更新などを行うためにAVM装置が常時稼働状態となっており、これらのシステムへ供給する必要もある。このほか、車内コンセントはバッテリー系統からDC-ACインバーターを介してキャブ内にあるコンセントにAC100V電力を供給することで、待機時においても携帯電話や携帯無線機等の充電を行う装置である。

このほか、電動式のホースカーなどの充電を行う場合もある。さらに救急車においては殺菌や加温のため、車内に殺菌装置やヒータを設置している場合もある。

なお、出場時にはコンセント類の外し忘れや外したコンセント・ケーブル類の車両へのひっかけ事故等のないように十分に注意していただければと思う。

▼関連記事

元東京消防庁ハイパーレスキュー総括部隊長の高山氏が登壇

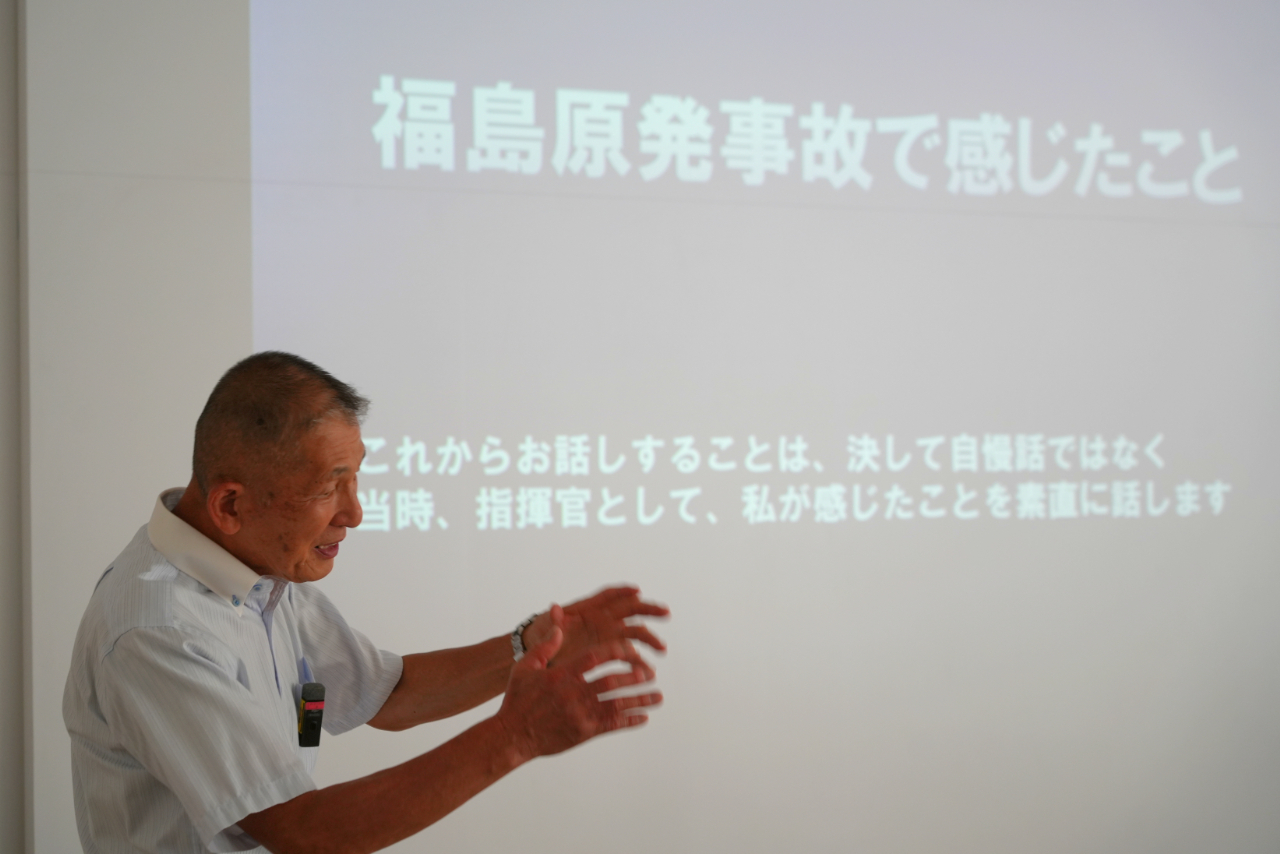

Jレスキューイベント運営委員会は2025年9月6日、東京・千代田区のインプレスグループセミナールームで消防関係者向けのイベント「第3回 Jレスキュー・消防カンファレンス」を開催しました。

今回は、元東京消防庁ハイパーレスキュー総括部隊長の高山幸夫氏をお招きし、『消防OBとして思うこと 消防救助のさらなる向上を目指して』というテーマでさまざまな内容を講演いただきました。

救助隊に必要な体力と根性以外の要素、消防退職後に入社した民間企業で感じた安全管理に対する消防との考え方の違い、近年の殉職事故で感じたこと、消防救助のレベルアップのために必要な学ぶ姿勢、東日本大震災の福島第一原発事故現場での経験のない放水活動を指揮した際のリアルな体験談などを、時おり冗談を交えながら軽妙にお話しいただき、参加者は真剣に、時には表情を崩しながら聞き入っていました。

また、高山氏の講演後には、今回のカンファレンスの副題である『リーダーズミーティング』として、参加者からの質問に高山氏が答え、また高山氏も自身の疑問を参加者に投げかける建設的なトークセッションが行われました。

サプライズゲストも登場

本イベントの司会進行は、当日にサプライズで登場した名古屋市滝川消防団の副団長であり、メ~テレ(名古屋テレビ放送)の元アナウンサーで現・三重支社長の星恭博氏にご担当いただき、予定時間の3時間はあっという間に時間が経つ充実した内容となりました。

参加者の方々からも、

「熱いお話を聞いて、また明日から精進していこうと気持ちを新たにできました」

「共感できることが多く、元気をもらえました」

「話の内容が難しくなかったので楽しめました」

「現場に出てた方のリアルな声を聞けた」

といった高評価の感想をいただきました。

今後もJレスキュー・消防カンファレンスの開催を予定しています。皆さま奮ってご参加ください!

「こんな内容のイベントをして欲しい!」、「○○がテーマだったら参加したい!」といったイベントへのご意見やご希望を受け付けています! JレスキューWebの「お問い合わせフォーム」から送信いただけましたら幸いです。

東京消防庁の「特別チーム」が動画を制作

東京消防庁は令和7年9月11日、公式YouTubeチャンネルにて新企画「ポン×かつ道(ロード)」の配信をスタートした。

番組タイトルの由来は、消防活動の象徴ともいえるポンプ隊の「ポン」と、活動の「かつ」を組み合わせ、消防の世界を追求していく“道”を表現したもの。まさに、東京消防庁ならではのリアルを届ける番組となっている。

動画制作を担うのは、庁内の職員による特別チーム。メインパーソナリティを務めるのは、親しみやすさと熱意を併せ持つ「えど まどか」。番組の方向性を指揮する「D主任」(監督・ディレクター)、現場の臨場感を切り取るカメラマン「シブ」がタッグを組み、企画から撮影・編集までをすべて自前で手がけている。

今後の配信では、えどまどかがさまざまな 「部隊」や「部署」、そして「人」 に密着。普段はなかなか見られない東京消防庁の舞台裏やリアルな姿をお届けする。

「こんな業務があるなんて知らなかった!」という驚きや、「かっこいい!」と感じる瞬間、そして思わずクスッと笑ってしまう場面まで。硬派さとユーモアを兼ね備えた新感覚の消防番組に期待が寄せられている。

▼関連リンク

MT、ATのほかAMTも一般化

自動車の変速方式には、マニュアルトランスミッション(MT)とオートマチックトランスミッション(AT)がある。

MTには変速レバーとクラッチがあり、クラッチ、アクセル、変速レバーを使用してギアを切り替えて走行する。これに対してATは、走行時は基本的にDレンジに入れれば車速に合わせて自動的に変速されるためにギア操作が不要となる。

基本的にはMTかATかの選択はできるが、シャーシによってはMTのみ、あるいはATのみの場合もある。またトラックベースではMTのみのラインナップだったり、救急車やはしご車専用シャーシではATのみの場合もある。また、トラックベースのATにおいては、乗用車では一般的なPレンジがないことがほとんどである。このほか、近年ではクラッチ操作および変速操作を自動化した機械式自動変速(セミオートマチック)トランスミッション(AMT)なども一般化してきている。

安易なAT化には疑念が残る

MTの長所としては、車体価格が安価なこと、微速や上り坂に優れている、エンジンブレーキが利きやすいことなどが挙げられる。一方、MTの短所は、慣れないと運転しにくい、変速ショックがある、坂道発進が難しいなどが挙げられる。

ATの長所としては、クラッチおよび変速操作がないので運転に集中できるのに対して、車体価格や修理費用が高価、登坂性能やエンジンブレーキが利きにくいため坂道が多い場所では不向きなどの短所が挙げられる。

そのため、従来は都市部などで発進停止を繰り返す場合にはAT、その他で特に坂道が多い場合ではMTが選択されていたが、現在では機関員が自家用車等でATに慣れていることもあり、ATが選択される場合が多くなってきている。

近年は機関員の技量不足が問題となっているが、MTをATにしたからといって運転技術が向上するわけではなく、逆に簡単に見えて技量が低下している場合もあるので、安易にAT化するのも疑念が残るところである。

▼関連記事

メーカー希望小売価格 594円(税込)

トミカと消防指揮車の深い歴史

実はトミカと消防指揮車の歴史は古く、数多くの消防指揮車がトミカとして製品化され、子どもたちの想像力を掻き立ててきた。今回のデリカD:5も、その歴史に名を刻む一台となるだろう。

災害現場の司令塔! 消防指揮車ってどんなクルマ?

さて、改めて「消防指揮車」とはどんなクルマなのだろう? これは、災害現場で指揮本部機能を担うための、まさに“司令塔”のような車両なのである。

火災や救助、特殊災害など、様々な現場で消防隊や救急隊といった複数の部隊を統括する役割を担う。指揮隊員は現場の状況をいち早く把握し、無線や通信システムを駆使して消防本部や関係機関と連携。集約された情報を元に、消防隊の配置や活動方針を決定し、迅速かつ安全な活動ができるように指示を出す、非常に重要な役割を担っている。

進化する装備とデリカD:5の活躍

消防指揮車の装備は年々進化しており、無線機や衛星通信機といった高度な通信装置はもちろんのこと、現場指揮に欠かせない指揮机やホワイトボード、さらには発電機・照明装置、大型モニター、そしてドローン映像受信装置まで搭載されているものまでがある。

車種としては、悪路での走破性や資機材の収納を考慮して、中型ワゴンやSUVタイプが多く採用されている。今回トミカになる三菱・デリカD:5も、実際に多くの消防本部で導入されている。その高い機動力と居住性から、消防指揮車だけでなく、査察広報車や山岳救助車など、幅広い消防車両として活躍している。

タフで頼れるデリカD:5の消防指揮車が、手のひらサイズのトミカとしてどう再現されるのか、今から発売が楽しみである。ぜひ、あなたのお気に入りのトミカコレクションに加えてみませんか?

▼関連リンク

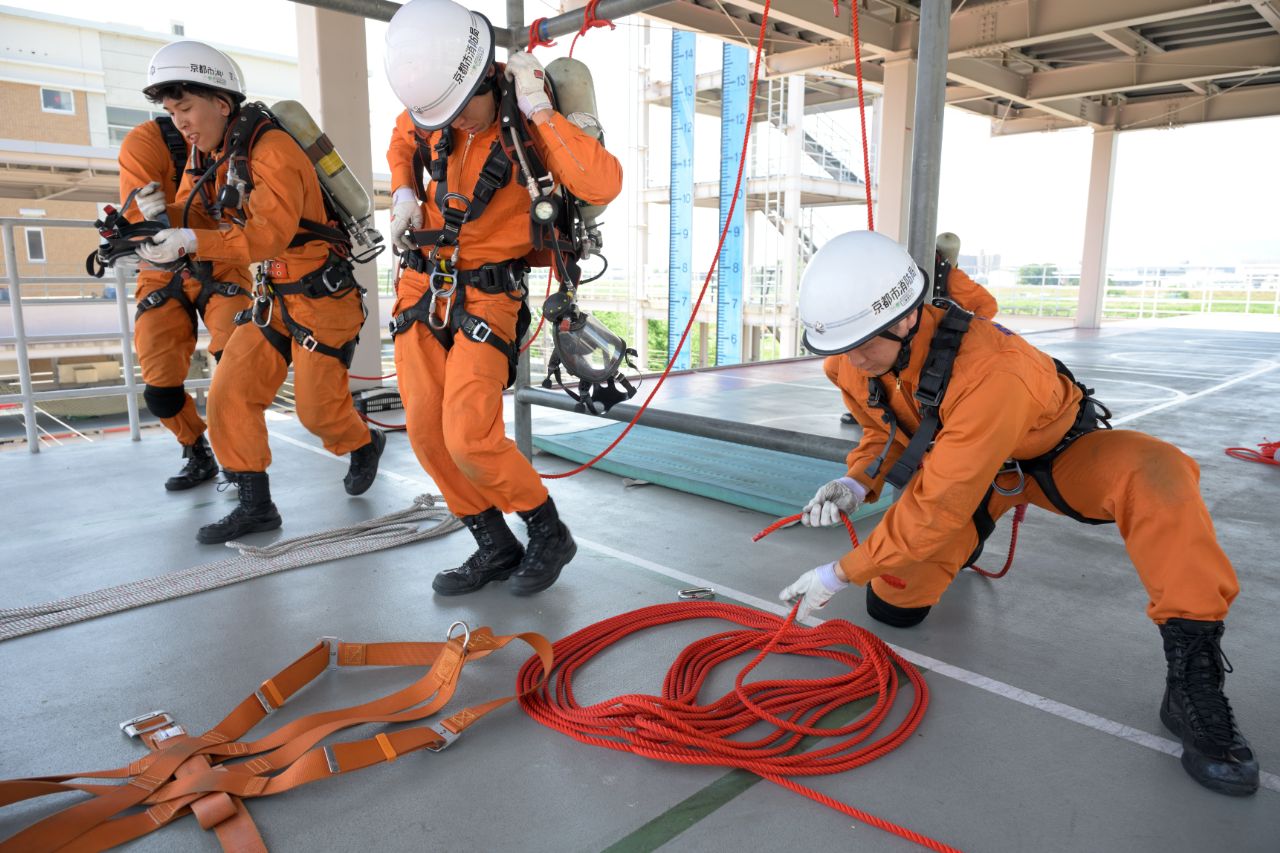

東近畿地区大会でフルハーネスが選択制に

一般財団法人全国消防協会東近畿地区支部では、令和7年度の消防救助技術指導会において、「引揚救助」種目におけるフルハーネスの使用「選択制」を提案し、同地区運営部より正式に認められた。この決定により、京都市消防局の参加隊は、フルハーネスを選択して出場し、全国大会出場を決めた。

この取り組みに先立って、京都市消防局では令和6年度に先刻消防救助技術大会研究会専門部会において、意見提出として「身体結索の代わりにフルハーネスの着装を可とする」案を提出している。

この選択制導入の背景として、同消防局は主に2つの事項を挙げる。1つは、全国各地の指導会訓練において転落事故が発生していること。訓練中の事で隊員が怪我を負い、実際の現場活動に支障が出るケースも少なくない事態を受け、安全性の高い装備の導入と、それを実践的な訓練に反映させることの重要性を訴える。2つめの目的は、実災害対応時の装備(現実)との乖離を埋めることである。指導会の手技は、旧来の三つ打ちロープや簡易的な小綱による座席結びであるが、実際の現場では京都市消防局としてはフルハーネスと網構造ロープで活動をしており、他の本部をみても身体確保にはフルハーネスが使用されており、そうした実際との乖離が大きく、安全性や現実性の面で課題があると考えた。

消防局のマニュアルも全面改訂へ

京都市消防局は、かねてよりロープレスキューの技術向上に力を入れており、平成25年には独自のロープレスキューマニュアルを策定。だがそれから10年以上が経ち、資機材の進化や現場の状況の変化に対応するため、随時、追加式で技術解説の更新を行ってきたが、重複や表現方法の不統一が発生している状況であったため、プロジェクトチームを発足させ、令和7年度事業として体系的な全面改訂が行われている。年度中に新マニュアルを完成させ、次年度以降は特別高度救助隊から署救助隊へ段階的に落とし込んでいく計画である。

併せて京都市消防局では救助の体制見直しを図り、各隊に専門分野を付与する方式を導入した。この取り組みについて、救助技術全体を取りまとめる消防局警防部警防課の竹中龍悟消防司令と三本木章仁消防司令補は、救助の専門化、各署特別救助隊発信の専門性の深化が、人材育成、隊員のモチベーションアップにつながっている。各隊の学びを局が後押しするので、地域に合った「京都流」の技術を創り上げてほしいと話す。

今回のフルハーネス選択制の導入は、訓練の安全性と実効性を両立させる一歩であり、時代に即した装備と手法で競い合いながら、現場で真に役立つスキルを磨くための象徴的な取り組みといえる。

フルハーネスを着装して第53回消防救助技術東近畿地区指導会の引揚救助に出場した京都市消防局チームは、全国大会出場を決めた。2025年8月30日に開催される全国消防救助技術大会には従来の三つ打ちロープを使用しての参加となるが、救助技術指導会と消防ロープレスキューシーンにおいて大きな出来事であったといえる。(写真/京都市消防局提供)

▼関連リンク

戦後間もなくから昭和40年代頃までに制作されたドラマや映画などでは、車両フロント上部付近にフォグランプのような赤色の灯火をつけたパトカーや消防自動車を見ることができる。

法令によると、警光灯は必ずしも回転したり、点滅させなければいけないわけではない。緊急車両に設ける警光灯は、道路運送車両の保安基準(昭和26年7月28日運輸省令第67号)第49条1に「警光灯は、前方300mの距離から点灯を確認できる赤色のものであること。」とされている。つまり、前方300mから視認できる赤色の灯火であればよいのである。そのため昭和30年代頃の緊急車両には、前方に向けて赤色が連続点灯している灯火が設けられているのみであった。

しかし、交通量の増大や一般車両の遮音性向上により、事故防止等の観点から視認性の高い警光灯に進化する必要が出てきた。これが昭和30年代中ごろに登場し、急速に広まった筒型の回転型タイプである。昭和50年代には散光式、平成6年頃には湾曲型(ブーメラン型)と発光面積が増えていき、視認性は著しく向上した。

さらに平成10年頃には光源がそれまでの電球式からキセノンフラッシュ式に、平成15年頃には現在主流となっているLED式が登場。高輝度タイプが多数登場し視認性が向上するだけでなく、側面取り付けや点滅方式を様々に変えることができる方式など、点灯方式についても進化している。だが一方で眩しすぎるといった問題も生じており、減光や一部消灯などの機構を設ける場合もある。

10年ごとに進化していく赤色警光灯。今後はどのような新しい機構が登場するのかが楽しみだ。

第29回JFFW交流会in岡崎

JFFW(Japan Fire Fighting Women’s Club)は、消防現場における女性の活躍をテーマにしたキャリア形成支援イベントとして、令和7年10月25日(土)、愛知県岡崎市の「図書館交流プラザ・りぶら」で開催される。時間は10時から16時55分まで、終了後には意見交換会も予定されており、1日を通じて充実した交流と学びの場が提供される予定。

定員は180名(先着順)で、参加費は昼食代を含め5千円。消防職員、特に女性吏員のキャリアや生活との両立、現場活動における課題に関心のある方にとっては、貴重な機会となるだろう。

午前の部では、日本体育大学保健医療学部・中澤真弓教授による講演「女性消防吏員のキャリア形成と今後の展望 なぜ、女性消防吏員が必要なのか」が行われ、午後からは4つのテーマ別分科会に分かれてのグループディスカッションが行われる。

▼昨年の「第28回JFFW交流会」レポート記事

消防指令システムやDX化に関する事業を承継

NECネッツエスアイ株式会社は2025年8月1日、日本電気株式会社(NEC)の国内消防防災事業についてNESICホールディングス株式会社を通じて2025年10月1日付で承継すると発表した。

NECは国内消防防災事業で消防指令センターのシステム構築などを担っている。NECは、2025年7月1日付で完全子会社としてNESICホールディングスを設立しており、NECが保有するNECネッツエスアイとNECネクサソリューションズの全株式を承継し、両社を傘下に置く中間持株会社として体制を刷新した。今回のNECネッツエスアイへの国内消防防災事業の承継は、体制変更の一環とみられ、NECグループの国内地域におけるDX領域および社会公共インフラ領域の事業基盤強化の実現を図るためとしている。

花火を打ち上げる台船で出火

2025年(令和7年)8月4日、横浜市の中区と西区をにあるみなとみらい地区で開催された花火のイベントで火災が発生した。

20時前に海の上で花火を打ち上げるための台船から出火し、2隻が炎上。この2隻のうち1隻には5名の作業員が乗っており、海に飛び込んで避難したところを横浜市消防局の救助艇が救助した。

また、火災の通報を受けて付近で警戒にあたっていた海上保安庁の巡視船などが駆けつけたが、炎上した台船では引火した花火が暴発しており、消火活動は危険と判断され放水は行われなかった。

発生から15時間以上が経過した翌5日11時すぎに鎮火が確認された。

市町村や離島に消防車両を寄贈

一般社団法人日本損害保険協会は2025年7月25日、地域の防火・防災力強化や救急医療体制の整備を目的として、全国に軽消防自動車と高規格救急自動車を合計13台寄贈すると発表した。

寄贈する消防車両は、市町村がデッキバンタイプの軽消防自動車5台、離島がトラックタイプの軽消防自動車5台、消防本部が高規格救急車を3台となる。

1952年度から寄贈を開始

同協会は防災事業の一環として、1952年度から離島を除く全国の市町村に消防自動車や小型動力ポンプ等の寄贈事業を実施しており、1982年度からは離島へも毎年寄贈している。

軽消防自動車は、軽四輪駆動車をベースとし、悪路での走行や狭い道路での消火活動に機動的に対応し、迅速な初期消火・初期救命を可能にすることを目的としている。離島を除く市町村にはデッキバンタイプを、離島にはトラックタイプを寄贈する。

救急車については、自賠責保険の運用益を活用した救急医療体制の整備事業の一環として1971年度から毎年寄贈しており、救急救命士制度が発足した1991年度からは、より高度な救急医療機器を装備した高規格救急自動車を寄贈している。

今回の寄贈で、軽消防自動車含む消防資機材の累計寄贈台数は3531台、救急自動車の累計寄贈台数は1695台となり、合わせて5226台となった。寄贈車両は各地域における実際の消火活動や救急救命活動のほか、平時から住民の防災意識向上のための消防訓練など、さまざまな用途で活用されている。

【軽消防自動車の寄贈先】(市町村)

- 岩手県軽米町

- 山梨県丹波山村

- 岐阜県大野町

- 岡山県新庄村

- 沖縄県与那原町

【軽消防自動車の寄贈先】(離島)

- 東京都新島村 式根島

- 石川県輪島市 舳倉島

- 愛媛県上島町 高井神島

- 鹿児島県中種子町 種子島

- 沖縄県座間味村 慶留間島

【高規格救急自動車の寄贈先】

- 久慈広域連合消防本部(岩手県)

- 新見市消防本部(岡山県)

- 国東市消防本部(大分県)

第3回消防カンファレンスは「リーダーズ・ミーティング」

Jレスキュー編集部は、2025年9月6日土曜日に消防職員向けのイベント「第3回 Jレスキュー・消防カンファレンス」を開催いたします。

今回のテーマは、「リーダーズ・ミーティング!!」と題し、元東京消防庁ハイパーレスキュー総括部隊長の高山幸夫氏が登壇します。高山氏が「現場で鍛えた言葉に、嘘はない」という主題で、今の消防界に対する想いを語ります。

そして、本イベントの醍醐味である“カンファレンス”として、高山氏と参加者のトークセッションを実施します。高山氏と参加者、また参加者同士での語り合いを通じて、消火・救助の技術やリーダーとしてどうあるべきか、理想像や疑問、想いをぶつけられる場を提供します。

そして今回は、参加方法に「オンライン参加・視聴」をご用意いたしました。会場への来場が難しいけれど、高山氏の講演内容が気になるという方は、オンライン参加でご参加いただけます。オンライン参加の場合は参加料金をお安く設定しております。

開催概要

日時:2025年9月6日(土)13時30分~16時30分

場所:インプレスグループ セミナールーム(東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング 23階)

対象:消防職員限定

規模:1日間、会場参加者上限40名

参加費:会場=6,600円(ドリンク付き、税込み)、オンライン=3,300円(税込み)

主催:Jレスキューイベント運営委員会

お申し込みは消防職員のみに限らせていただきます。当日、ビルのエントランスで身分確認をさせていただきます。

お申し込みは下記のURLで受付中! お申し込み受付は先着順とし、定員になり次第、締め切らせていただきます。

消防職員の皆さまのご参加をお待ちしております!

次世代型太陽電池を設置した「災害用エアーテント」神奈川県で実証実験へ

アキレス株式会社(本社:東京都新宿区、社長:日景一郎)は7月25日、神奈川県の「次世代型太陽電池普及促進事業費補助金」のもと実施される事業に参画し、リチウムイオン蓄電システムの開発、設計、製造、販売等を手掛ける株式会社ベイサン(本社:神奈川県横浜市、社長:矢野智久)との共同開発による、次世代型太陽電池を設置した「災害用エアーテント」が実証事業に採択されたと発表。

本実証事業は、神奈川県による「次世代型太陽電池普及促進事業費補助金」の支援を受けて実施される。「薄くて、軽くて、曲げられる」という特長を持つ「ペロブスカイト太陽電池」などの次世代型太陽電池を、多くの県民や事業者に対して認知度向上を図ることを目的としており、同事業を含む5件が採択され、9月下旬から神奈川県内各地で順次実施される予定だ。

アキレスとベイサンとの実証事業では、アキレスの「災害用エアーテント」に、ぺクセル・テクノロジーズ株式会社が開発を進めている「ぺロブスカイト太陽電池」を設置し、災害時などを想定したポータブル電源としての活用や、発電電力によるエアーテント内照明の点灯や蓄電池への充電などの実証実験を行う。

アキレスは日本初の陰・陽圧式エアーテントをはじめ、災害時における現場対応拠点や医療救護所、物資保管所などに幅広く使用できる「災害用エアーテント」を開発・製造しており、災害の現場で活動する方々や被災された方々への支援を進めている。

今回の次世代型太陽電池の普及促進事業への参画を通じて、持続可能な社会の実現に貢献していく方針だ。

災害時の情報収集体制を強化

東京消防庁大森消防署は2025年(令和7年)7月3日、地元企業の株式会社池上自動車教習所と株式会社IDS池上ドローンスクールの両社と、災害時における無人航空機(ドローン)を活用した支援活動に関する協定を締結した。

両事業所は、大田区とも防災時協力協定を締結している。首都直下地震等における効果的、効率的な消防活動を展開するために、株式会社池上自動車教習所の野村篤社長からは「地元企業として、地域貢献ができて、非常にうれしい。これからも消防署と地元の安心安全のために手を携えていきたい」と力強い言葉が発せられた。

同消防署は今後も、地域事業所と連携を深めながら、各種災害から地元“大森”を守るために、効果的、効率的な消防活動を推進し、地域の防災力向上に取り組んでいく。

▼関連リンク

最新の消防車両を100台以上掲載

毎年発行している『日本の消防車』は、消火・救助・救急車両から、それらをサポートするさまざまな最新の車両のディテールを詳細に紹介しています。消防職員はもちろんのこと、消防車が好きなお子さまをはじめ消防車ファン、特装車ファンも楽しめる一冊です。

今年も、配備された消防署の管轄する地域特性に合わせて製作された個性豊かな車両を数多く掲載しました。消防本部が消防車をオーダーする際に、仕様書作成の参考にも活用されるほどの充実した内容を掲載しています。

巻頭特集「大阪・関西万博配備の消防車&救急車」

巻頭特集では、大阪・関西万博の会場内に配備されている次世代消防車と特別仕様のEV小型救急車を紹介。また、横浜市消防局消防航空隊の拠点で消防ヘリコプターの活動を支えるサポート車両の特集も収録しています。この他、消防車両に関係する艤装メーカー・部品メーカーを紹介する「特装車両メーカー探訪」や、消防車両の仕様の決定を担当する消防職員である装備担当者のインタビュー、ポンプ操法のための送水技術を解説した記事など、消防車両を紹介する記事以外も読み応え抜群です。

CONTENTS

《特集》

◎大阪・関西万博特別仕様の消防車両

《注目の消防車》

◎重機搬送車/横浜市消防局

◎救助工作車Ⅱ型/総社市消防本部

◎救助工作車Ⅲ型/伊丹市消防局

◎ポンプ付救助工作車Ⅰ型/藤沢市消防局

◎救助工作車Ⅰ型/大磯町消防本部

◎救助対応型水槽付消防ポンプ自動車Ⅰ-A型/陸前高田市消防本部

◎消防ポンプ自動車CD-Ⅰ型/明石市消防局

◎消防ポンプ自動車CD-Ⅰ型/松戸市消防局

◎消防ポンプ自動車CD-Ⅰ型/千葉県消防学校

◎水槽付消防ポンプ自動車Ⅰ-B型/上田地域広域連合消防本部

◎10t水槽車/尾三消防本部

◎10t水槽車/久留米広域消防本部

◎指揮車/吉川松伏消防組合

◎警防車/久留米広域消防本部

◎35m級先端屈折式はしご付消防自動車/京都市消防局

◎40m級先端屈折式はしご付消防自動車/鎌倉市消防本部

《潜入レポート》

◎横浜市消防局消防航空隊 地上サポート車両大公開

《特装車両メーカー探訪》

◎兼松エンジニアリング

◎昭和飛行機工業

◎アリソンジャパン

《その他の記事》

◎機関員のための水力学と高度機関運用

◎ポンプ操法のための送水技術

◎消防車好き装備担当者インタビュー

《注目車両を一挙出し》

◎新型車両ガイド2026

書誌情報

書名:日本の消防車2026

著者:Jレスキュー編集部

発売日:2025年7月14日(月)

仕様:A4変形判/170ページ

定価:2,750円(本体2,500円+税10%)

電子版価格:2,750円(本体2,500円+税10%)

ISBN:978-4-8022-1611-1

活動の質は眠りの質から!

総社市消防の新提案

岡山県総社市消防本部は、令和7年度より緊急消防援助隊派遣時の宿営環境改善を目的に、個人用テントの導入を進めている。

背景には、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた宿営環境の見直しや、能登半島地震での寒冷地におけるテント内の結露といった課題がある。加えて、2025年2月には岩手県大船渡市をはじめ愛媛県今治市、岡山県岡山市など全国的に林野火災が多発し、県内消防応援隊や緊急消防援助隊の出動が増加していることも宿営環境改善の必要性を考える背景となっている。

宿営地として体育館が利用されることもあるが、簡易ベッドを並べただけでは照明の明るさが消灯のない仮眠時間となり、隊員のストレスとなる。

個人テントの導入により、感染防止対策はもとより、プライベート空間の確保によるリラックス効果、遮光による睡眠の質の向上、スマートフォン使用時の周囲への配慮につながる。さらにエアテントに比べて非常に軽量、コンパクトであるため後方支援資機材全体の軽量化にもつながることが期待される。

すでに導入している消防本部の事例や被災地で個人テントを目にした他の本部からも注目が集まっているという。

隊員の更なる安全確保を!

山口県の光地区消防組合消防本部はこのほど、山口県光市内の企業である株式会社伊藤から、金属製滑り止め板「くつ底キャッチャー」の寄贈を受けた。

この製品は、油や水などで滑りやすくなった場所でも高いグリップ力を発揮し、靴底の滑りを防ぐもので、海上自衛隊の潜水艦にも導入されている。今回の寄贈は、「消防隊員の転倒事故を防ぎ、安全な活動を支援したい」との思いから実現した。

寄贈された滑り止め板は、化学消防車の昇降用ステップなどに取り付けられ、隊員の安全性向上に寄与している。同消防本部では「現場での活動時に、安心して乗降できるようになった」と感謝の言葉を述べている。

関連リンク

2026年4月の事業開始を目指す

日野自動車株式会社(トヨタ自動車傘下)と三菱ふそうトラック・バス株式会社(ダイムラートラック傘下)の両社は2025年6月10日、経営統合の最終合意を締結したと発表した。日野自動車の商用車は、消防車両のベースシャーシに用いられており、高いシェアを占めている。

両社は対等な立場で統合し、商用車の開発、調達、生産の分野で連携する。経営統合後の新会社は、三菱ふそうと日野自動車を100%子会社とする持株会社として2026年4月に事業開始を目指す。株式は各社の親会社であるダイムラートラック(ドイツ)とトヨタ自動車が持株会社の株式をそれぞれ25%ずつ保有する予定。なお、トヨタの議決権ベースでの保有割合が19.9%となる見込みで、日野自動車はトヨタの子会社ではなくなる見通しだ。持株会社の代表には、現・三菱ふそう社長のカール・デッペン氏が就任する予定だ。

また、日野自動車は2026年4月1日付で羽村工場をトヨタに譲渡することを同時に発表した。同工場は小型トラック「デュトロ」などを生産している。

消防で活用できる製品なども出展

2025年6月4~6日の3日間、千葉県千葉市の幕張メッセでドローン関連の製品・サービスの展示会「Japan Drone 2025」が開催された。

消防でも活用の用途や場面が広がってきているドローン。同展示会に出展されていた消防関連の製品や発表などを紹介する。

4000時間の飛行実績がある放水用ドローン

自動車部品メーカーの株式会社エクセディの子会社である株式会社WorldLink & Companyが消防用ドローン「Cesur-3(シーザー3)」を出展。

同ドローンは、WorldLink & Company社が出資するトルコのスタートアップドローンメーカーであるbaibars社の機体。放水用のノズルが取り付けられており、ホースと接続して空中からの放水を行うためのドローンだ。スペインなどで4000時間の運用実績があり、日本での運用開始に向けて準備中とのこと。

埼玉県八潮市の道路陥没現場で運用されたドローン

調査・点検・測量のドローン事業を展開する株式会社Liberaware(リベラウェア)が展示していたのは小型ドローン「IBIS2」。埼玉県八潮市の道路陥没事故現場で、下水道管内で流されたトラックキャブの発見や堆積物の状況確認、陥没地点からの位置関係の把握に使用されたドローン機体の1台だ。

IBIS2の特徴は、狭隘な空間かつ暗所であり進入に危険を伴う場所の情報収集のために設計されていることが挙げられる。機体サイズは20cmで、GPSの届かない場所での飛行を前提としているため、飛行中に衝突・墜落することを前提に破損しにくい設計としているほか、墜落時に上下反転してしまった場合も再離陸が可能な「タートルモード」を備えている。また、自社開発のエクステンションアンテナを用いることで、電波が届かない場所での飛行が可能となる。八潮市の道路陥没現場では、マンホール内にエクステンションアンテナを配置して情報収集にあたった。

八潮市の道路陥没現場のドローン活用について紹介

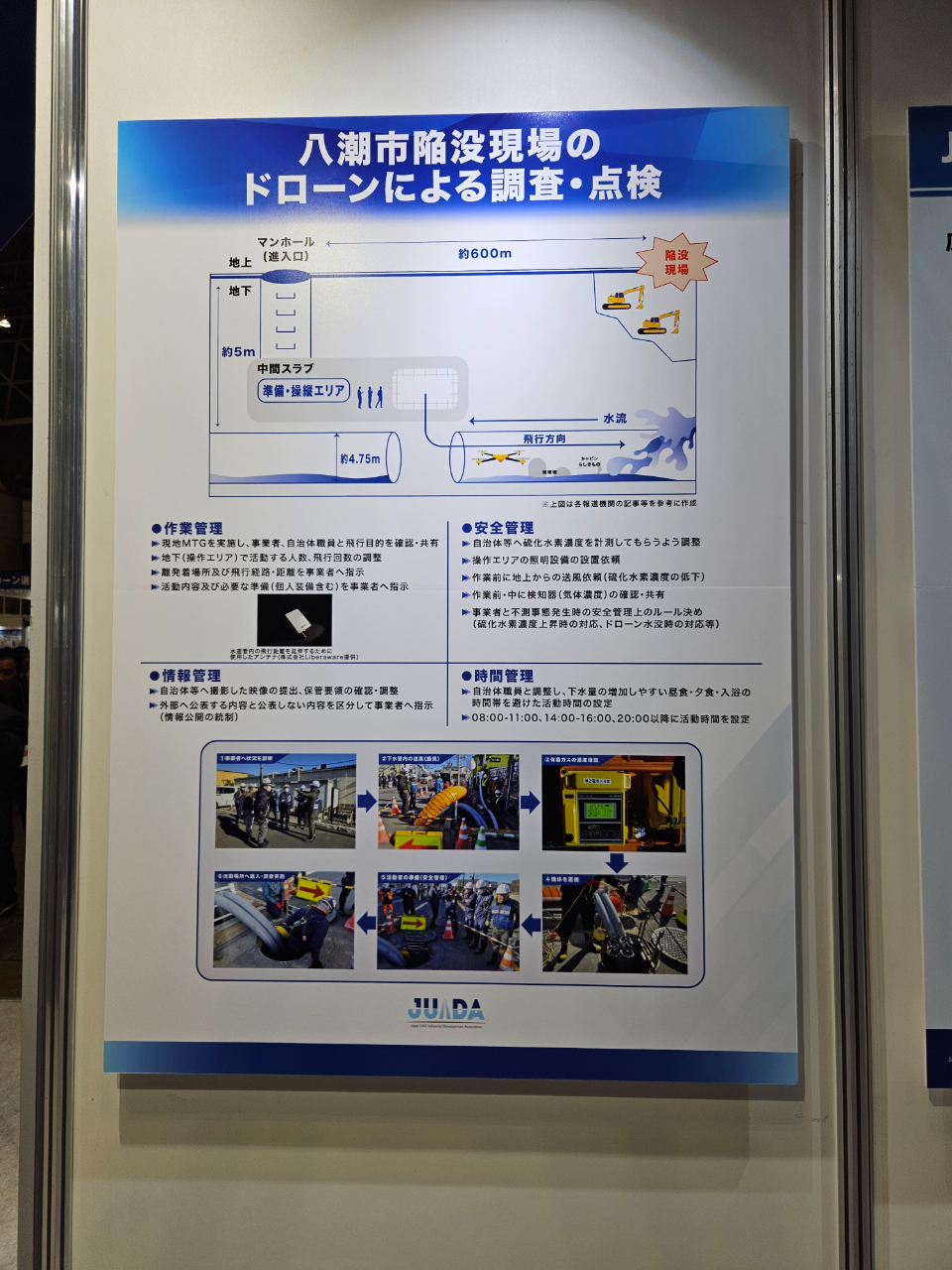

本展示会の主催者である一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)のブースでは、埼玉県八潮市の道路陥没事故現場でドローンが実施した調査と点検の概要ならびにJUIDAの活動についてポスター展示されていた。

この調査と点検には前述したLiberaware社とブルーイノベーション株式会社がJUIDAの要請を受け、IBIS2と「ELIOS 3(Flyability 社製、本社:スイス)」が活用された。

次のページ:

水中ドローンの展示も