Special

被災しながら最前線で戦う男たちが作る未来

陸前高田市消防団 高田分団

東日本大震災の被災地各地で発災直後から重要な役割を果たしたのが消防団だ。

とくに津波被害で町が壊滅した地域では、かつての町と住民の生活をよく知る消防団は大きな力となった。

写真◎佐々木浩(特記を除く)

2011年7月号掲載記事

陸前高田市消防団

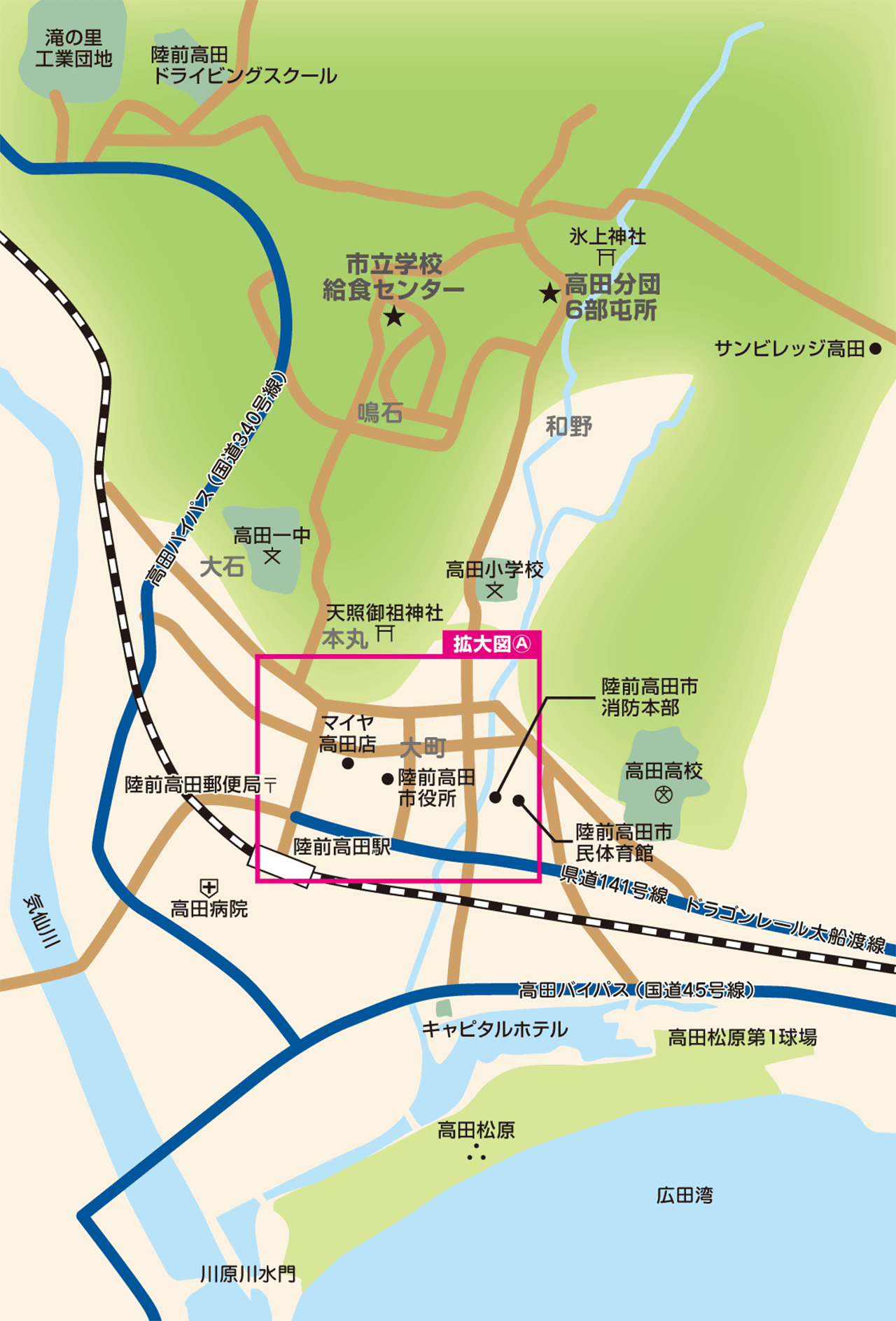

陸前高田市消防団は高田、広田、小友、米崎、矢作、竹駒、横田、気仙の8つの分団で構成される。団員数は条例定数が865名、実員が発災当日で749名。

津波により壊滅した市街地のほとんどは高田町に属し、高田分団の管轄である。高田分団の団員数は大坂淳分団長以下127名だった。うち27名が死亡および不明。現在100名で活動する。(取材当時)

津波は来るのか、 水門は閉まるのか

地震が発生し、高田分団はマニュアル通り市民体育館に高田分団本部を設置した。本部では一番出力の高い無線機を搭載した3部のポンプ車が大坂淳分団長の横につく。

大坂分団長が最初に心配したのは、津波は来るのか、水門は閉まるのか。陸前高田市の市街地を津波から守る中央水門は消防本部の遠隔操作で約20分かけて電動で閉まるようになっている。が、地震直後に停電になった。情報を得ようと消防本部に無線で連絡を試みるが、8つの分団がいっせいに無線交信を始めたものだから混線して使えない。団波、市町村波とチャンネルを切り替えながら試すがつながらない。携帯電話も通じない。消防本部は目と鼻の先にある。行った方が早いと自ら走った。

気象庁は地震発生3分後の午後2時49分に大津波警報を発令し、1分後に高さ3メートルの津波が来ると予想していた。消防本部はこの情報を大坂分団長に伝えた。また、水門は停電のため閉まらない、と。水門付近を写すモニターを見ると、まだ津波はきていない。

沼田川水門、中央水門の管轄は高田町の一番東に部署する4部。大きな地震だったから、水門の確認に向かうはずだ。「すぐに津波がくる。止めなければ!」そう思った大坂分団長は消防本部を飛び出し、4部の屯所に車を走らせた。が、すでに副団長らが水門に向かったという。帰ってくるように伝えたくても、無線・携帯がつながらないので通信手段がない。とにかく活動中の団員らを高台に逃がさなくてはと、4部に残った団員に逃げるよう言い残し、大坂分団長は車で市街地を走り回った。1部は高台を目指す車で渋滞する交差点で避難誘導をしていた。市民体育館には本部と3部の団員。途中、通りかかった市役所近くの公園には数百人のデモ隊と市職員がいて、津波が来るというのになぜか動かずにとどまっていた。大坂分団長が「津波がきたぞ、逃げろーっ!」と2回叫んで、彼等はやっと散っていった。駅通りに向かう途中、団員である葬儀屋の息子が店のトラックに乗り込もうとしているのが見えた。「逃げろーっ」と山の方を指差す大坂分団長。彼はそれに答えニコッと挨拶して車に乗り込んだが、それが彼の最後の姿となった。市街中心部に部署する5部は駅通りで「逃げてください、逃げてください」と市民に避難を促していた。大坂分団長はそれを止めすぐに逃げるように指示し、さらに一番西の2部に車を進めようとしたところで、近所のお菓子屋の先輩が3人で手をつないで逃げているのが目に入った。一人がこけて、全員がひきずられるようにこけた。大坂分団長が車から降りて「あわてんなーっ!」と声をかける。すると、彼女たちが「何言ってんのっ、淳ちゃんっ!」とひきつった顔で海側にある陸前高田駅の方向を指さした。

ちょうど、津波が250メートル先の駅をのみ込むところだった。それは巨大な真っ黒い壁のようで、駅の高さの二倍以上あった。頂上には高田松原の突端にあったパチンコ屋の屋根が乗っかっている。どういうことなのか、わけがわからなかった。「津波は3メートル」という先入観があった。水門が閉まっていなくても、堤防だって2つある。鉄道の線路も津波を防ぐはずだ。だから、じわじわ足元にくる程度の津波だとばかり思っていた。気象庁は宮城県の津波予想を午後3時14分に10メートル以上に修正したが、停電でその情報は市にも消防本部にも届いていない。ましてや、大坂分団長がそれを知るよしもない。防災無線は津波が水門が超えたことを伝え「逃げろーっ、逃げろーっ」と絶叫していたが、車の中にいる大坂分団長にその声は聞き取れなかった。

「自分の記憶ではあのときは異様な雰囲気で、無音の世界だったような気がする。実際にはいろいろな音があったはずなのに、不思議に自分の声しか聞こえなかった」

ものすごい音で 襲いかかる黒い津波

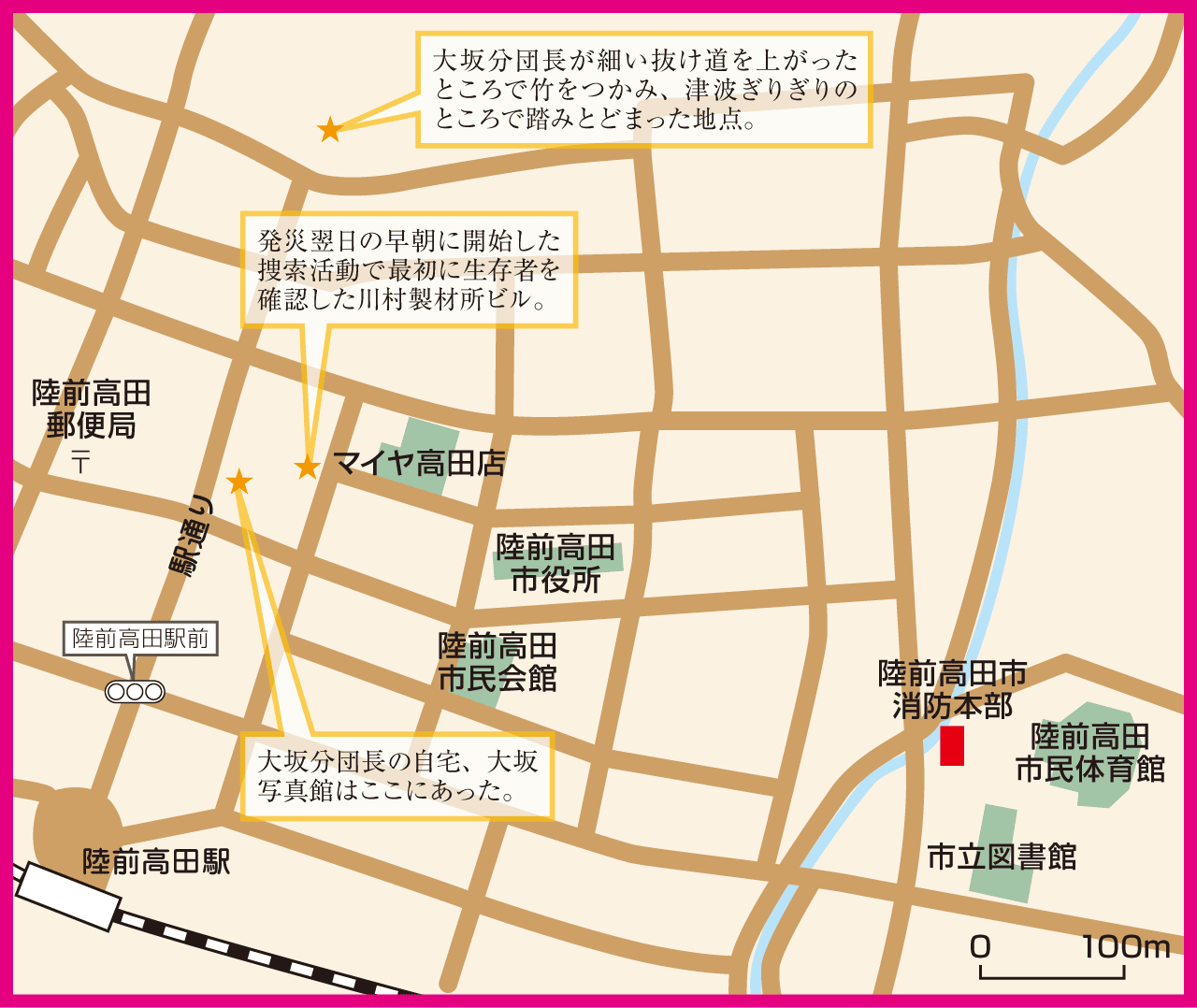

ふり返ると、さっきの3人ははるか遠くを走っていた。駅通りに車はもう1台もいなかった。目に入ったのはその3人だけ。「車で逃げていたら間に合わない」そう判断した大坂分団長は、海の方をふり返らず山側にむかって無我夢中で走った。この状況だと右に曲がっても、左に曲がっても死ぬし、まっすぐ進んでも250メートル行ったところで駅通りは高台に突き当たる。そこで津波につぶされるに違いない。「どうすっぺ、どうすっぺ、どうすっぺ、どうすっぺ…」と一目散に走りながら、突き当たりに子どもの頃遊んだ高台の本丸公園への抜け道があるのを思い出した。

人しか通れない細い道を上がっていくと、すでにお年寄りや主婦など20人以上が避難していた。そこからは建物が死角になって海は見えないため、彼等はこれから襲ってくる津波の恐ろしさをまだ知らない。ものすごい津波だからここは危険だともっと上に登るように促すが、腰が抜けて動けない。大坂分団長が一人一人正気を取り戻させるようにお尻をたたき、背中を押して上に登らせていると、バーンというものすごい爆音とともに衝撃が走った。

思わず四つん這いになった。少しでも津波のダメージを減らそうと体が反応した。

しかし、体は濡れていない。最初にきたのは、家を巻き込みながら押し寄せてくる津波の先端に舞い上がる、砂や土埃、木片などが混じったきめの粗い黒い埃だったのだ。一瞬にしてその埃に鼻をふさがれ、メガネは真っ黒に染まって何も見えなくなった。片方のレンズを拭いて顔を上げると、押し寄せる波の本体が片目の視野いっぱいに迫ってきた。ヘドロや砂を巻き込んだ黒い海水がすべてを覆い尽くした、一面モノトーンの世界。聞こえてきたのはバキバキ、ゴキゴキ、バリバリといった音が混ざったような異様な音、それにバーババババと粉砕するような音、ゴーッという水の音。目の前の商店が一瞬にして粉砕されるときには、バッキャーンと爆発するような音が炸裂した。津波映画のCGなどとは全く別物の、生まれて初めて聞く暴力的で破壊的な音だった。

大坂分団長は避難する人たちでいっぱいだった道をさけて急斜面の竹藪を上がろうとした。が、その上を網が塞いでいてそれ以上登っていけない。もはやこれまで、と津波を見ると、波は一方向から来るのではなかった。松原から駅通りの上をまっすぐ直角に襲ってくる波に、東の大町方向から来る横方向からの波が勢いよくぶつかって、ほんの10メートルくらい先で激流の渦が起きている。直角方向の波の勢いを、それより大きな横からの波が吸収しているのだ。竹につかまって体を支えていた大坂分団長は、胸まで水に漬かりながらなんとか踏みとどまることができた。二方向からの波が勢いを相殺したこと、つかまったのが折れずにしなる竹だったこと、竹の節が握りしめる手をしっかり固定させたことが幸いした。

津波は「いったい何分続くんだろう」というくらい何度も長い時間押し寄せた後、今後は松原の方向ではなく斜め東の方向に向かって驚くほどの流れでひいていった。引き波に乗って、何十本というプロパンガス・ボンベがシュウシュウとガスを吹き出しながら潜水艦のように泳いでいく。そのうちの一本が水に漬かって動けない大坂分団長の前まで来てピタリと動きを止めた。ちょうどここは自然な入り江になっていて、水がよどんでいる。と、炎上する屋根がこちらに近づいてきた。今度は爆発して焼け死ぬのか、と覚悟を決めたが、屋根は流木にあたって引き波の本流に押し戻されながらバーンと爆発した。ほっとした大坂分団長は、ガスボンベの陰で人の髪の毛がぷかぷかと浮いているのに気がついた。遺体だと思って髪の毛をつかみ、ぐいっと足元に引き寄せて引き揚げたとたん、勢いよく水を吐いて目を開けた。若い女性だった。ここで大声で話しかければパニックを起こし、バイ菌だらけの水が気管に入って危険だ。「だいじょうぶか?」自身も水をかぶって耳がキーンと鳴っている大坂分団長は、意識してトーンを下げ、ゆっくり語りかけた。女性は胸をおさえて、水を吐き続けた。

潮位が下がるのを待って女性を山の登り口まで連れていった。さっき避難していた人々の姿はない。少年と老人が正気を失ったように「高田は終わった、高田は終わった」と絶叫している姿が何とも痛々しかった。まだ流されてくる人がいるなら救助しなければと思った大坂分団長は、女性が坂道を歩けることを確認し、上に登って避難している人たちに保護を求めるようにと送り出した。さっきのよどみで20分くらい待機し、人がもう来そうにないのを確認して自身も頂上を目指した。

小学校が心配だった

頂上付近の大きな広場に行くと、避難した人々が集まっていた。不思議なことにまん中には集まらず、端端に集団を作っている。大坂分団長は全員に聞こえるように大きな声で言った。

「消防団です。皆さん、24時間ここにとどまってください。24時間は助けはきません。動かないでください」

3月11日の岩手県はまだ雪の降る寒さだ。男性らには流れ着いた瓦礫の流木をここまで運び、火をつけて暖をとるように頼み、山を下りて高田小学校に向かった。地震発災は下校前の時間。マニュアル通りであれば、子どもたちは間違いなく校庭に避難していたはず。やや高台にある小学校に津波が押し寄せるのは想定外だったが、あれだけの津波なら必ず被害を受けているに違いないと思い、子どもたちがどうにも心配だったのだ。

幸い、4百数十名の児童は裏山に無事避難したということだった。大津波がここまで来ると察知した消防団員が「逃げろーっ!」と大きな声で2回言い、その声にはじかれるように子どもたちがいっせいに動いたという。が、小学校に避難してきたお年寄りは子どもたちのように走れないから、何人もの犠牲者が出た。津波は小学校の二階の下まで押し寄せ、校舎が堤防になって瓦礫が積み重なった。学校を再開させるため、瓦礫の撤去は小学校から始めることにしたが、瓦礫の中からも何体ものお年寄りの遺体が発見された。

6部の屯所だけが残った

高田分団127名のうち、発災当日に実動した団員が何人だったかは不明だ。おそらく70名から70数名だったのではないかと大坂分団長は推測する。地震が納まってから出動人員報告を行うのが本来の段取りだが、今回はそれを行う前に津波がきてほとんどの屯所が流されてしまった。残ったのは高台の氷上神社近くにある6部の屯所1ヵ所だけだった。名簿もポンプ車も資機材も流されてしまい、携帯電話も繋がらないため確認作業もできなかった。後日、記憶を頼りに各部の名簿を作り、生存者を確認して団員に27名の犠牲者が出たことがわかった。犠牲者の中には実動中に亡くなった団員もいれば、仕事中に亡くなった団員もいる。仕事を終えて屯所に移動中に亡くなった団員もいる。

「最前線にいた人間は誰もが危機一髪だった。ほんの1つの判断が生死を分けた」と大坂分団長は言う。5部のポンプ車は、いつもは寡黙な団員がその時だけ大きな声で「マイヤだ!」と叫んで直進する車を左に切り替えさせた。マイヤは3階建ての大きなスーパーマーケット。団員らは外の非常階段を屋上までかけ上がり、津波をかわすことができた。直進したら、あるいは内階段を使っていたら、命はなかった。

水門を見に行った4部も、現場で手動により水門を閉め、無事に帰ったことがあとでわかった。

ただ、11日当日の夕方、唯一流されなかった高田分団6部の屯所に集まった団員はわずか12名だった。大坂分団長は、自宅が被災しなかった団員に家にある下着を全部持ってこさせた。そして、こう言った。

「高田分団で生き残った団員はこの12名だけかもしれない。明日、夜明けとともに救出活動に入る。ここで濡れた衣服を脱いで暖をとって休め」

これを知った地元の自治会が、すぐさま炊き出しをして握り飯と熱い味噌汁を屯所に届けてくれた。停電で真っ暗な屯所で、彼等は食事をとり体を休めた。が、眠ろうと思っても寝つけない。彼等自身もまた被災者なのである。家を流され、家族の安否はまだわからない。誰も口にしないが、心臓が止まりそうなくらい不安なのだ。

誰よりも早く 捜索活動開始

「分団長以下12名、これより捜索に入ります!」

明けて12日、彼等はまず給食センターに仮設テントを設けて避難している消防本部に赴き、消防長に報告した。

5時45分活動開始。消防団は自衛隊よりも警察よりも早く、壊滅した市街地に下りていった。6時を過ぎて空が白んでくると、山の尾根のように積み上がった無残な瓦礫を朝日が照らし始めた。彼等はその不安定な足場を山登りのようにして進んだ。遺体はあちこちにあった。目にも鼻にも口にも耳にも黒い砂がいっぱい詰まって、泥にまみれた遺体は苦しそうだった。放ってはおけない気持ちがこみあげるが、大坂分団長は今はとにかく遺体搬出よりも生存者の救出を優先すると団員に言った。ただし、遺体は流れ着いた布などで顔を隠し、なるべく目立つ色の布をつけた棒を印に立てておくように、と。

「遺体を隠すのは、興味本位で写真を撮らせないため。みんな、嗚咽しながら顔に布をかぶせていったんだ。だって、自分の家族がどうなっているかわかんない連中ばっかりなんだ。とくに子どもの遺体の前では号泣した」

消防団はそれぞれの体力に合わせて瓦礫の市街地あるいは山伝いと無理のないコースを行くことにし、最終の目的地である市民体育館に向かった。

最初の生存者確認は、大坂分団長の自宅近所にあった川村製材所のビルだった。2階から「助けてくださーい」という声がして行ってみると、その家の人間ではない。引き潮で流されてきて、運よくこのビルの2階にすっぽりはまったのだという。ヘリ救出も考えたが、怪我もなく歩けるというので、避難所となっている高田一中を目指して自力で歩いてもらうことにした。町すべてが流され、停電もしている高田町には一切の情報が入ってこない。いつまた地震や大津波がくるかわからないという不安が大きく、歩ける男性ならヘリを待つよりできるだけ早く避難したほうが安全と判断した。

次に向かったのがスーパーのマイヤ。

「誰ですかーっ?」

瓦礫の中を歩いている消防団の半纏姿を見て、上の方から声がかかった。屋上に避難していた5部の団員たちだった。感動の再会! 市民もいる。自力で下りてきた団員には給食センターに行って休むよう指示し、市民はそのまま残してヘリによる救出を依頼することにした。非常階段がビルからブラブラぶら下がった状態で足元がきわめて不安定。建物がせき止めた大量の瓦礫の上に落ちようものなら命にかかわると判断した。

郵便局では奇跡的に助かって怪我もなかった5〜6名を高田一中に向かわせ、市民会館で3階の小部屋の上層部で満水時に少しだけあった空間で息をして生き残った女子高生らは4部の団員たちが救助した。

最終の目的地である市民体育館は1次指定、およびさらに危険が増したときの2次指定を兼ねた大きな避難場所で、ここには少なくとも6〜700人くらいが避難していたものと思われた。が、その体育館は入口側と反対側の壁がはぎとられ筒抜けになっていた。中に避難していた人はごっそり津波に吐き出されたのだ。

駅の向こうの高田病院では屋上に避難している人たちを3機の自衛隊ヘリが大船渡病院にピストン輸送しており、上空ではバリバリバリバリと大きな音がしている。

「おばあちゃん、いましたあーっ!」

興奮した声が聞こえてきた。アリーナ席にはさまっていたおばあちゃんが、奇跡的に流されずに生き残っていた。おそらく大腿骨を骨折しており、寒さと痛さに耐えながら一昼夜を過ごして疲労困憊しているのだろう、虫の息だ。すぐに消防本部に無線連絡してヘリ搬送要請の手配を頼み、上空にいるヘリに向かって皆で手をふり続けた。が、1時間半待ってもヘリは全然降りてこない。そこで、おばあちゃんを励ましながら部署する団員を残し、残りは周辺の遺体捜索を始めることにした。このあたりで一番高い建物の体育館がこの状態なら、他で生きている人間はまずいないだろう。本来なら1.5キロ先にあるはずの海岸線がすぐそこにあった。

こうして捜索を始めたところで、大きな余震に襲われた。体育館の天井からバラバラと瓦礫が降り注ぐ。市街地の防災無線施設はことごとく流されてしまった。代わって、自衛隊のヘリがバリバリとやってきて、サイレンを鳴らして津波警報を知らせた。

「待避ーっ、待避ーっ」足の痛いおばあちゃんをおんぶして瓦礫の山の中を逃げた。無線で救急車を要請し車が走って来られる一番近いところまで来てもらったが、救急車とドッキングするまで2時間ほど走り続けた。疲労困憊である。携帯も時計も水に漬かって時間は不明だが、おそらく午後になってすぐくらいの出来事だった。結局、この日は津波警報は解除されなかった。

次のページ:

つらい気持ちの中での 遺体捜索